カテゴリー

社内SEの将来性って正直どう?安定神話のウラに潜むリスクなども解説!

社内SEの採用ニーズは右肩上がりですが、

本当に将来は明るいの・・?

デメリットやリスクはないの・・?

と疑いの気持ちが先に立って、一歩を踏み出せない人も少なくないはずです。

この記事では、社内SEという働き方の先行きがなぜ有望なのかをデータと実例で示す一方、キャリアを停滞させかねない要注意ポイントや、成長が期待しづらい企業に共通する特徴まで掘り下げていきます。

なお、「自分が(社内)SEに向いているかどうか気になる」という方は、以前まとめた適性の記事もあわせてチェックしてみてください。

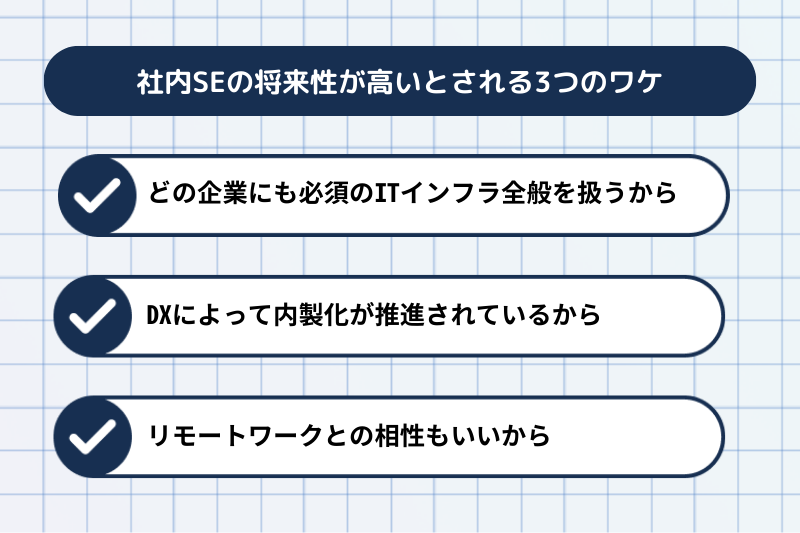

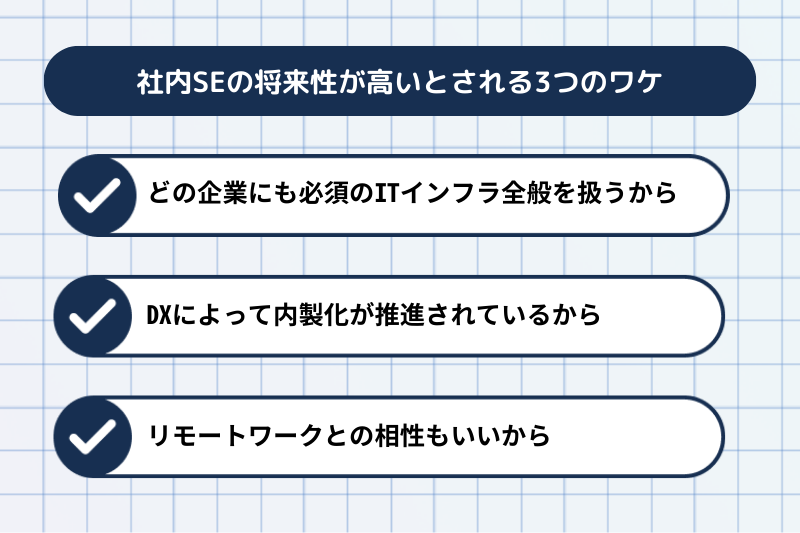

社内SEの将来性が高いとされる3つのワケ

社内SEは、将来安泰という安定神話を聞いたことがある方も多いと思います。

では、そう言われる要因は一体どこにあるのでしょうか?

その要因をここでは3つ紹介します。

どの企業にも必須のITインフラ全般を扱うから

ITインフラは、すべての企業にとって必須の存在です。

これらが機能していないと成果どころか、まともに仕事ができません。

テクノロジーが進化しても、根幹の仕事はなくならないでしょう。

ほぼ不変の需要を誇るこういった分野を全般的に担当するのが、将来性が高い理由です。

DXによって内製化が推進されているから

近年はDXの流れが強まっており、何事も社内でこなすのがトレンドです。

このトレンドは加速する可能性が高いこともあって、需要は高まるでしょう。

内製化の具体例は、

- 業務システム開発

- ツールのカスタマイズ・改修

- 社内サイト構築

- データベース設計・運用

- データ分析・レポート自動化

- セキュリティ管理やアクセス制御設定

などです。

外部に任せるよりも素早く改善に取り組めたり、新技術を事業に適用できる人材は貴重です。

リモートワークとの相性もいいから

近年リモートワーク実施企業が拡大しており、コロナ以前の2019年には2割程度だった導入率が翌年にはほぼ半数近くにまで伸びています。

参考:通信利用動向調査の結果|総務省

遠隔で仕事するには、社内環境をしっかり整備しなければなりません。

これを外部に任せると余計な手間がかかったり、機密情報自体扱いにくいのもデメリット。

そんな背景もあって、リモートワークの社内環境整備に対応できる社内SEは、需要が高まる可能性が高いです。

それに当然、頼れる専門家が社内にいるほうが心強いものです。

フリーランスの社内SEの将来性は?

フリーランスの社内SEって、正社員じゃないけどこの場合将来性は?

結論、おおむね高いといって差し支えありません。

フリーランス案件自体は多くはありませんが、そのぶん専門性が評価されやすい傾向です。

大手転職・求人サイトの「Indeed」では、プロジェクトマネージャーやセキュリティ施策改定、情シス保守・運用で、月給55~65万円もすぐ見つかるのが現状。

発注先が東京に一極化、そしてリモートも数多く見つかる点も特徴です。

ただフリーランスの社内SEは

- 「業務委託契約」となるため仕事が途切れる可能性が高い

- 将来性を考慮するとスキルアップや実績に貪欲など、向上心が必須

- 自己管理が出来ない人には継続が難しい

などのデメリットがあります。

安定を取るならフリーランスではなく、企業に勤めた方が良いでしょう。

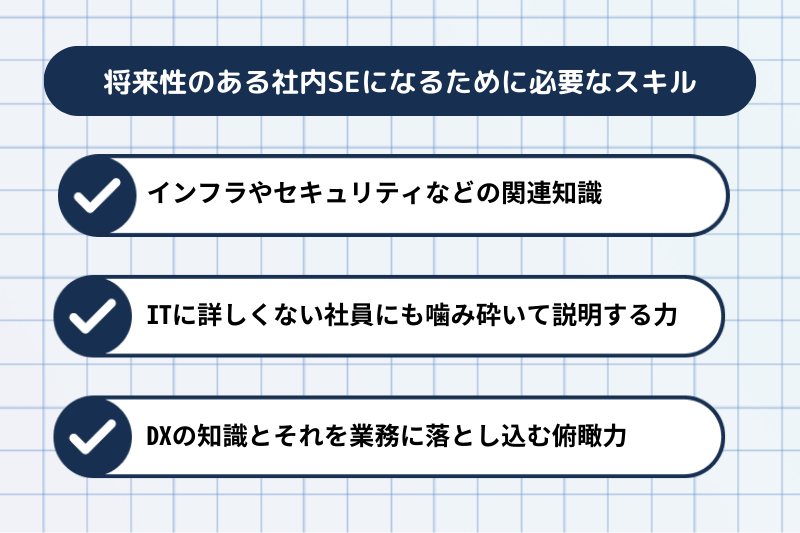

将来性のある社内SEになるために必要なスキル

ここで紹介するスキルを兼ね備えておくと、将来性を明るくできる可能性が格段に上がります。

インフラやセキュリティなどの関連知識

ウイルスや不正アクセスの手口は、日々巧妙さを増しています。

ゆえに企業のシステムの安定稼働を支える根幹の知識は、需要が途切れることは今のところ考えられません。

サーバー構築から運用、障害対応に至るまでトータルで関われる人材は、企業にとって頼もしいの一言。

守りの部分だけでなく、クラウドや仮想化など新しい技術にもアンテナを張っておくと、この先もっと有利になるかもしれません。

現状、それらを担える人材は非常にまだ少ないため、その知識があれば転職市場での自分の価値を存分に高められるでしょう。

ITに詳しくない社員にも噛み砕いて説明する力

ITに詳しくない社員に技術的な話を伝えるときは、専門用語ばかりではNG。

日常的に触れているものに例えるなど、かみ砕いて伝える工夫が大切なのは言うまでもありません。

例えば、

- ファイアウォール → 空港の手荷物検査のように、怪しい荷物をストップするイメージ

- 暗号化技術 → はがきではなく封書で手紙を送ることで、中身を見られないようにする仕組み

といった感じです。

「相手の目線に合わせた説明」ができる人は、強い信頼を築くことができます。

DXの知識とそれを業務に落とし込む俯瞰力

DXが進む時代では新技術を理解するだけでなく、「それをどう仕事に組み込むか」を俯瞰できる力が大切。

例えば

- 紙の廃止、電子ワークフローに移行

- 請求書発行をRPAで自動化、月末の負担軽減

- 連絡ツールと日程管理システム連携、情報一元化

- 従業員の定型問い合わせにAIチャットボット導入

- 業務ごとのツールをAPI連携、手作業を削減

のようなものがあります。

Robotic Process Automationの略で、パソコン上で人が行っている定型的な作業を、ソフトウェアのロボットが自動で実行してくれる技術。データ入力や帳票作成など、パターン化されている業務を自動化することで、業務の効率化やミスの削減が期待できます。企業の働き方改革やDX推進にも活用されています。

Application Programming Interfaceの略で、ソフトウェア同士をつなぐ「橋渡し」のような仕組みです。たとえばあるサイトで「LINEでログイン」や「X(旧Twitter)でログイン」ができるのは、LINEやXが提供するAPIを使って情報の確認をしているからです。開発者としてはAPIを使うことで、便利な機能をゼロから作らず活用できるようになるので便利です。

単なる部分的な効率化・最適化ではなく社内「全体」の現状把握、それをふまえ効率・生産性アップや改善に落とし込めるスキルを磨くことです。

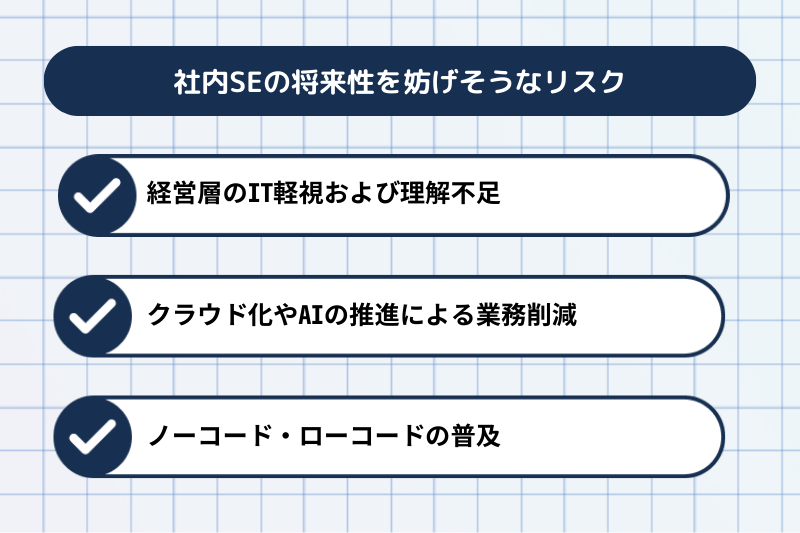

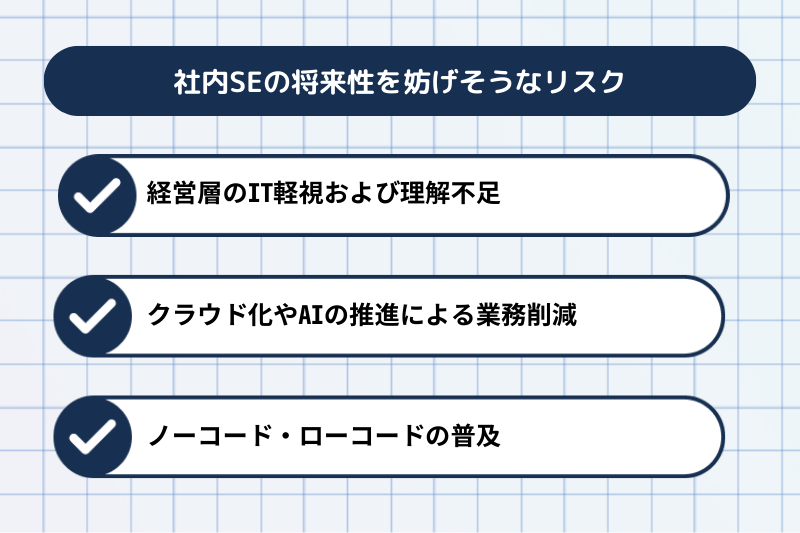

社内SEの将来性を妨げそうなリスク

将来性は明るいですが、それを妨げそうなリスクも一定数存在します。

いい面だけじゃないことを、この章でちゃんと学んでおきましょう。

経営層のIT軽視および理解不足

経営層がITコストを甘んじていたり、詳しく理解してくれないケースです。

予算や人員が十分に確保できず、必要な施策がいつまでも実行に移されないまま棚上げになることが多くなります。

「やりたいことができない状態」が続くと、経験やスキルが積みにくくなり、自分のキャリアも停滞してしまいます。

さらにITの力を活かした業務改革や新しい挑戦の機会も減るので、市場価値の向上も叶えにくくなってしまうのがリスクです。

クラウド化やAIの推進による業務削減

モダンな技術が進化すると、業務の大部分の自動化が懸念されます。

インフラやシステム運用がクラウド(AWSやAzure)にシフトすると、オンプレ環境に強い社内SEの需要が減る可能性があります。

IT運用・開発を外部のベンダーやSIerに丸投げする企業も増えており、社内SEの役割が縮小されることも懸念点です。

ノーコード・ローコードの普及

これらのサービスを使って業務部門が自力でアプリやツールを簡単に作れるようになれば、社内SEに頼らずとも簡単に業務改善できる時代になってきています。

加えて「ChatGPT」や「Gemini」のような生成AIツールも、いまやプログラマーにとって欠かせない存在です。

技術的な専門性だけだと、ゆくゆく市場で価値を発揮できず、埋もれてしまう可能性が高くなるのがリスクです。

生成AIについては、以下の記事にて詳しく解説しておりますので、是非合わせてご確認ください。

生成AIとは?使い方や注意点、おすすめのアプリも紹介! | ナレカン(株式会社Stock)関連サイト:「Stock」

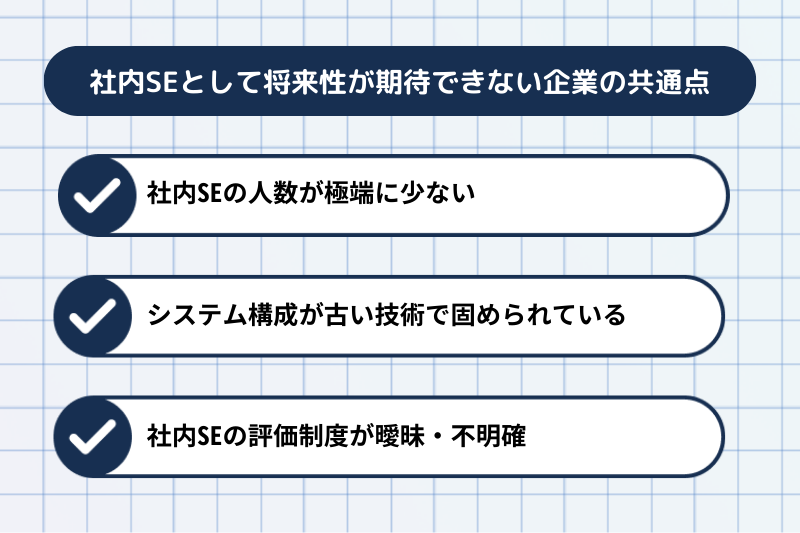

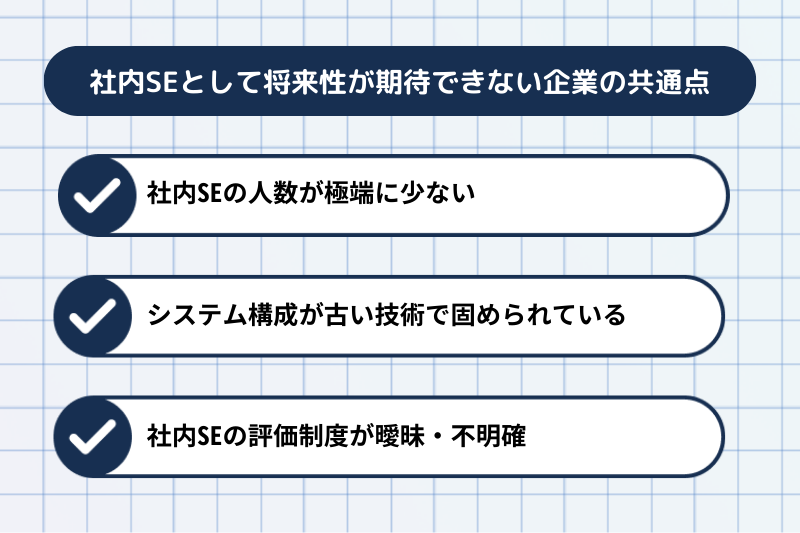

社内SEとして将来性が期待できない企業の共通点

将来性は、企業の体制や制度によって左右されることも。

ここでは、将来性が期待できない企業の特徴を解説します。

社内SEの人数が極端に少ない

1つ目は人数が極端に少ないこと。

ただでさえ忙しい中、緊急事態などが重なったあかつきには、まともに休憩を取る暇もなく走り回る羽目になるケースも。

そういう負荷の高さが原因でモチベーションを保ちづらくなり、スキルアップの時間が取れなくなるリスクも大きいです。

加えて人数が少ないと、先輩や仲間とお互いの知識や経験を教え合う「学び合い」の場の不足も懸念されます。

これだとスキル共有が進まず、問題解決力を磨く機会も減ってしまいます。

システム構成が古い技術で固められている

もし社内システムが旧式のもので固められていると、ちょっとした更新やパッチ適用でさえ大仕事になりがち。

かといって全面改修を提案しても、費用面のハードルや意思決定の遅さで計画が立ち消えになるケースが後を絶ちません。

そんな環境では最新トレンドを学ぶ機会が遠のくため、成長にもブレーキがかかるでしょう。

社内SEの評価制度が曖昧・不明確

根本的に社内SEは、頑張りが評価されにくい特徴があります。

加えて会社側で評価制度もない、また不明確だとやる気を失う十分な理由になるでしょう。

インフラをはじめ普段から当たり前にあるものこそ、ありがたみが薄れていくもの。

その他、社内SEが「やめとけ」と言われる理由・デメリットに関しては、知識として以下を見てみてください。

企業の将来性をチェックするポイントはいくつも挙げられますが、応募者が面接前の情報だけで本当に伸びる会社かどうかを見抜くのは至難の業。

そんなとき頼りになるのが、最新のITトレンドに精通したアドバイザーがそろう活学キャリアです。

専門スタッフが企業の成長ポテンシャルとあなたの志向を多角的に分析し、最適な求人だけを厳選。

独力の転職活動で起こりがちな「入社後のミスマッチ」をぐっと減らせます。

転職は人生の方向を大きく変えるターニングポイントです。

後悔しないよう、無料カウンセリングにてプロにお気軽にご相談ください!

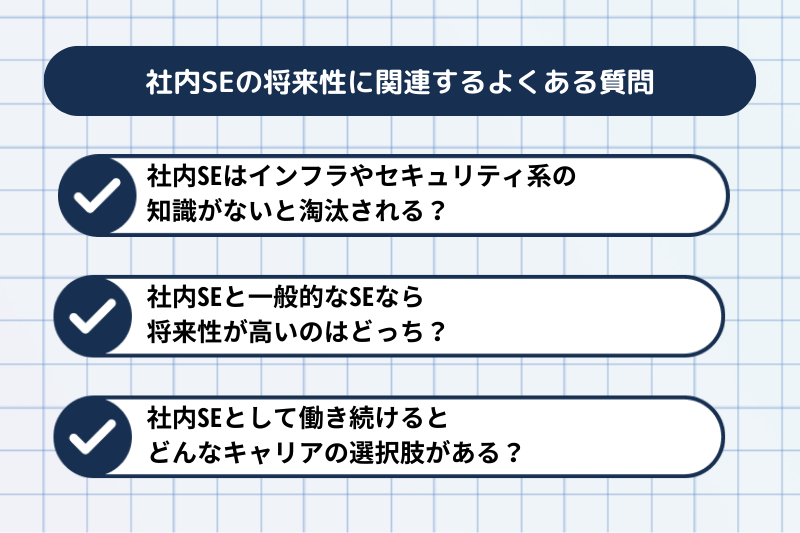

社内SEの将来性に関連するよくある質問

最後に、社内の将来性についてよく寄せられる質問に回答していきます。

社内SEはインフラやセキュリティ系の知識がないと淘汰される?

「必ず淘汰される」と一概には言い切れませんが、将来性の観点でいうと知識は蓄えたほうがいいです。

本記事の序盤でも解説しているとおり、インフラ分野はこの先技術がどう発展しても変わらない安定した需要があります。

社内SEと一般的なSEなら将来性が高いのはどっち?

「どちらが“伸びしろ”で勝るのか」に明確な優劣をつけるのは難しいです。

幅広い領域を横断しながらスキルを増やしたい人には常駐型SEが向きますし、特定の技術のスキルを深掘りしたいなら社内SEが性に合うでしょう。

詳しい比較は下記でチェックしてみてください。

「自分にどちらが合うか」がピンとこないんだよね

エンジニアに限らず将来性があって性に合う職種を探したい

そんな迷いは誰にでもあります。

活学キャリアにはインフラ領域の最新動向も熟知しているキャリアアドバイザーが在籍しています。

あなたの経験を棚卸しし「伸ばすべきスキル」と「将来性の高い企業」をセットで提案するので、面接通過率と年収アップ率を同時に引き上げられるでしょう。

サポート実績はIT業界未経験でも転職成功率はなんと98.7%を誇り、利用料ももちろん無料です。

さらに、「夜間障害対応ばかりの案件」や「名ばかりのクラウド運用」など、将来性を損なう求人は独自基準でしっかり除外しています。

IT事務の経験しかないけどクラウド案件に移れるかな

運用保守から設計構築にキャリアアップしてみたい

など、どんな悩みでも無料カウンセリングで遠慮なくご相談ください。

将来性を高める最適な一歩を一緒に考えていきましょう。

社内SEとして働き続けるとどんなキャリアの選択肢がある?

主に次のような選択肢があります。

- 開発職

- インフラ管理職

- マネージャー職

- ITコンサル職

- 独立(フリーランス・自営業)

比較的どんな職種にも潰しが効きやすいのも、社内SEのメリットです。

社内SEのキャリアパスについてもっと知りたい方は、ぜひ以下の記事もお読みください。

まとめ

社内SEは企業のインフラを守り、DXを社内で推進する役割を担うため、今後も需要が細る気配はほぼありません。

それでも、トップがIT投資を軽視していたり、AIが仕事を奪う可能性があったりと、油断できない変数が潜んでいるのも事実。

技術を磨き続ける姿勢と、会社の仕組みを見極める目を両立させれば、安定とやりがいの両取りが狙えるでしょう。

とはいえ

合う合わないは働くまでわからない。

転職は失敗が怖くて一歩踏み出せない…!

という不安は誰しも抱きますよね。

筆者も転職を重ねるなかで同じ悩みにぶつかりましたし、活学キャリアに登録した延べ4,000人超の利用者も出発点は同じでした。

それでも利用者の98.7%が納得の転職を果たせたのは、経験豊富なカウンセラーが書類添削から模擬面接まで徹底的にサポートしてくれるからです。

無料カウンセリングでは希望や悩みを遠慮なく話せますので、肩の力を抜いてなんでも話し合いましょう!

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。