カテゴリー

「社内SEは楽すぎ」は本当?元エンジニアが実態と落とし穴を解説

社内SEは「楽すぎ」と言われることがあります。外部納期のプレッシャーが少なく、安定した環境で働けるのは大きな魅力です。

一方で「裁量が小さくやりがいを感じにくい」「スキルが伸びずキャリアが停滞する」といった声も多く、楽さの裏には見逃せない落とし穴があります。

この記事では、元エンジニアの経験を交えながら「社内SEは本当に楽すぎなのか?」を解説し、やりがいを感じられる働き方や後悔しないキャリアの工夫まで紹介します。

- 社内SEが「楽すぎ」と言われる理由

- 安定をプラスにできる人と物足りなく感じる人の違い

- 「楽すぎ=成長できない」を避けるための行動

- 転職を成功させるためのポイントと注意点

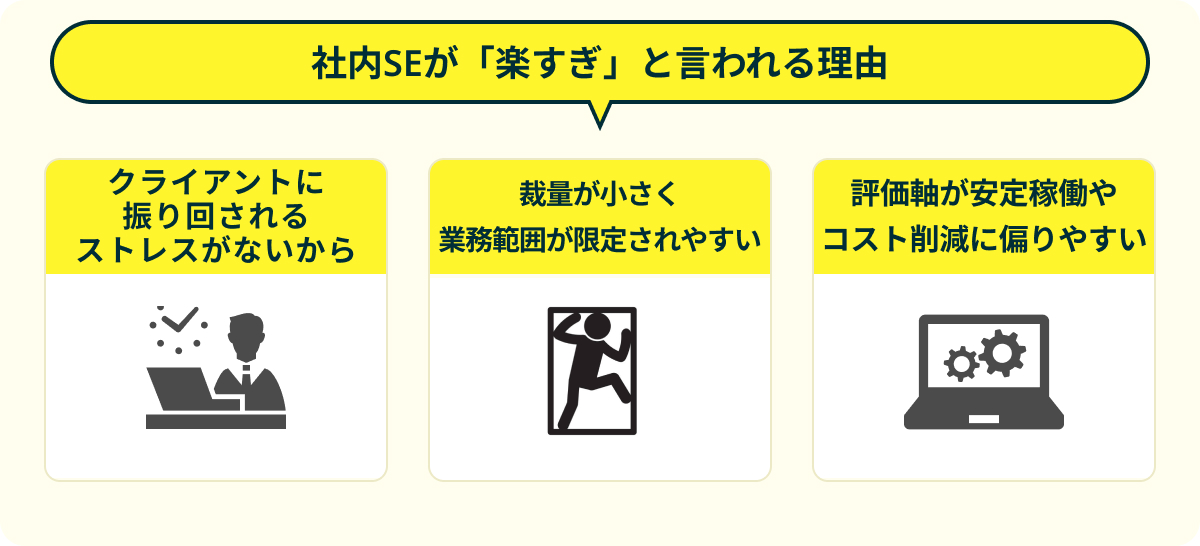

社内SEが「楽すぎ」と言われる理由

社内SEは「楽すぎ」と評判になることがあります。

外部向けシステム開発のように顧客や納期のプレッシャーが少なく、社内の安定稼働を支える役割が中心だからです。

ただし、その“ラクさ”の裏側には「やりがいを感じにくい」「スキルが伸びにくい」といった落とし穴も潜んでいます。

ここでは、社内SEが楽すぎと言われる代表的な理由を解説します。

クライアントに振り回されるストレスがないから

SIerや開発SEは顧客の要望に合わせて厳しい納期を守らなければならず、仕様変更やトラブル対応で深夜残業も珍しくありません。

一方、社内SEは自社内の依頼が中心。外部顧客の納期プレッシャーがないため、スケジュールを自分の裁量で調整しやすいのが特徴です。

実際に開発から社内SEへ転職した人の声では、

「SIer時代は納期のために徹夜続きだったが、社内SEは残業が激減し、生活が安定した」

という事例もあります。

データでも裏付けがあり、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、社内SE(情報システム担当)はSIerに比べて月平均残業時間が10時間以上少ない傾向が示されています。

裁量が小さく業務範囲が限定されやすい

社内SEの主な役割は、自社システムの安定運用と社員が快適に働ける環境づくりです。

業務内容は以下のようなルーチンに偏りがちです。

- アカウント作成・削除

- パスワードリセット対応

- 社員PCのキッティング

- ソフトウェアライセンスやSaaSアカウントの管理

- 社内からのヘルプデスク対応

特に大企業では役割分担が細かいため、“自分の裁量でシステムを動かす”という経験が得にくいのが現実です。

逆に中小企業の社内SEでは幅広く任されるケースもありますが、標準化が進んだ大手では「決められた作業の繰り返し」が多くなります。

結果として「新しいスキルが身につかない」「挑戦の余地がない」と感じやすく、“楽すぎ=成長できない”という印象につながるのです。

評価軸が安定稼働やコスト削減に偏りやすい

社内SEの仕事は「トラブルを起こさないこと」が前提。

つまり、成功しても“何も起きないのが当たり前”と見なされやすいのです。

実際の声でも、

「システムが止まらないことが成果なのに、それを評価されることはほとんどない」

と語る社内SEは少なくありません。

評価は新規開発のような「売上拡大」ではなく、「コスト削減」「安定稼働」「業務効率化」が中心。

たとえば半年かけてアカウント管理を自動化しても、

「便利になったね」程度で終わり、大きな評価につながらないこともあります。

この「成果が数値化されにくい」構造こそ、社内SEが「楽すぎ」と言われる根本的な理由の一つです。

社内SEの「楽すぎ」は働きやすさの裏返しです。

その環境をキャリアの停滞にせず、資格取得や改善提案に活かせるかどうかが将来を左右します。

成長や評価の壁をどう乗り越えるかは、社内SEのキャリア形成ガイド で詳しく紹介しています。

本当に楽?社内SEのリアルな実態

社内SEは「楽すぎ」と言われる一方で、その実態は決して一言で片づけられません。

業務の多くはルーチン対応に偏りがちで、新しい技術に触れる機会は限られます。

ただし、部署や担当領域によって体験は大きく異なり、「楽すぎ」と感じる人もいれば「むしろ忙しい」と感じる人もいます。

- ルーチン対応が中心で単調になりやすい

- 新しい技術に触れる機会が少ない

- 部署や役割によって体験は大きく異なる

ルーチン対応が中心で単調になりやすい

社内SEの多くは、トラブル対応や定常業務の繰り返しです。

- アカウント作成や権限変更

- 社員からの問い合わせ(パスワード忘れ、PC不具合など)

- ソフトウェア更新やライセンス管理

- 定期的なバックアップやセキュリティパッチの適用

これらは必要不可欠な業務ですが、作業感が強くスキルアップにつながりにくいのが現実です。

実際に社内SE経験者からは、

「毎日同じような問い合わせ対応ばかりで、スキルが伸びている実感がなかった」

といった声も聞かれます。

この「単調さ」が、社内SEを「楽すぎ」と感じさせる大きな理由の一つです。

もっと詳しくしりたい方は、社内SEの仕事内容を解説している記事をご覧ください。

新しい技術に触れる機会が少ない

開発SEやインフラエンジニアは、新しい技術やクラウドサービスに関わる機会が比較的多いです。

一方、社内SEは「既存システムの安定運用」が優先されるため、最新の技術導入や構築に関われるチャンスは限られます。

特に大企業では、セキュリティリスクを避けるために「新技術の導入はベンダー任せ」というケースも少なくありません。

IPA『DX白書2023』でも、企業規模によってクラウドやデジタル技術の導入率に大きな差があると報告されています。大手企業の社内SEほど新技術に関わりにくく、中小企業や成長企業のほうが導入に関われるチャンスが多い傾向があります。

- 「最新のクラウドサービスを導入したい」

- 「ゼロトラスト環境を試したい」

と考えても、社内方針や予算の壁で実現できないことがあります。

部署や役割によって体験は大きく異なる

社内SEは配属先によって業務の幅が大きく変わります。

●大企業の情報システム部

→ ヘルプデスクやアカウント管理など限定的なルーチン業務が中心。

●中小企業の社内SE

→ ネットワーク・サーバ・セキュリティ・ベンダー調整まで幅広く担当。

●グローバル企業

→ 海外拠点との連携やセキュリティ標準対応など、英語力や国際感覚が求められる。

このように、「楽すぎ」かどうかは企業規模や担当領域次第なのです。

実際に転職者の声でも、

「大手では単調だったが、中小企業では幅広く任されて逆に大変」

という対照的な体験談が見られます。

「楽すぎ」と感じるかどうかは、会社選びと役割次第です。

キャリアの方向性に迷うときは、活学キャリアの無料相談で「自分に合う社内SE環境」をご相談ください。

「楽すぎ」に向いている人と物足りなく感じる人

同じ社内SEでも「楽すぎて働きやすい」と感じる人もいれば、「単調で成長できない」と物足りなさを覚える人もいます。

その違いは、仕事に求める価値観やキャリアの方向性によって大きく変わります。

- 安定志向で長く働きたい人

- 調整・サポート業務にやりがいを感じる人

- 成長や挑戦を求める人は物足りなく感じやすい

安定志向で長く働きたい人

「とにかく安心して働きたい」「定時で帰りたい」という安定志向の人には社内SEは向いています。

- 育児や家庭との両立を優先したい

- ワークライフバランスを重視したい

- 心身に無理なく長期で働きたい

こうしたニーズを持つ人にとって、外部納期に追われない社内SEは快適な職場環境になり得ます。

実際、30代で育児と両立する転職者は、

「開発SE時代は子どもと過ごす時間がほぼなかった。社内SEになってからは生活リズムが安定した」

と語っています。

「今までの経験の中で関連しそうなスキルってあるかな・・」という方は、活学キャリアへご相談ください。

過去の業務経験のヒアリングから、社内SEとしての関連スキルやアピールポイントを一緒に言語化してくれます。

調整・サポート業務にやりがいを感じる人

社内SEは「縁の下の力持ち」的な役割です。

社員の困りごとを解決したり、業務改善を提案して「ありがとう」と言われる瞬間にやりがいを感じられる人にはぴったりです。

例えば、ある20代女性のケースでは、社内FAQを整備して問い合わせ対応を効率化したところ、

「業務がスムーズになった」と現場から感謝された

と話しています。

サポートに価値を見いだせる人ほど、社内SEの“楽さ”を前向きに感じられるのです。

成長や挑戦を求める人は物足りなく感じやすい

一方で「新しい技術を学びたい」「クラウドやセキュリティに挑戦したい」と思う人にとっては、社内SEは物足りなさを覚える場面が多いです。

特に大企業では役割が細分化され、スキルの伸びを実感しにくい傾向があります。

ある20代後半の男性は、

「気づけば3年、同じ業務しかしていなくて焦りを感じた」

と退職を決意しました。

こうした人は資格取得や転職を通じて、社内SEからキャリアアップする方法 を早めに検討するのがおすすめです。

また、IT資格については以下も役立つので読んでみてください。

「楽すぎ=成長できない」を避けるための行動

「今は楽で快適だけど、このままでは成長できないのでは?」と不安を抱える社内SEは少なくありません。

「楽そうだから」という理由だけで選ぶのは、正直おすすめできません。

そこで重要なのは、“楽すぎ”の環境を逆にキャリアの追い風に変える工夫です。

ここでは実際に効果がある3つの行動を紹介します。

業務改善や自動化提案で評価を得る

社内SEの評価は「トラブルを起こさないこと」が中心ですが、プラスアルファの工夫でキャリアは変わります。

例えば:

- 手作業のアカウント管理をスクリプトで自動化する

- 社内FAQやマニュアルを整備して問い合わせを削減する

- SaaSのライセンス利用状況を見直してコストを削減する

こうした改善は定量的に成果が見えるため、上司からの評価にも直結します。

実際に30代の社内SEの事例では、

「Excelでの手入力作業を自動化し、年間100時間以上の工数を削減。社内表彰を受けた」

というケースもありました。

このように「待機が多い=暇」ではなく、「改善の余地がある=評価チャンス」と捉えることが重要です。

資格取得でスキルを可視化する

社内SEは日常業務がルーチン化しやすく、「スキルが伸びている実感がない」という悩みを抱えがちです。

そこで有効なのが、資格取得によるスキルの客観的な証明です。

- ITパスポートや基本情報技術者 → 初級レベルの可視化

- ITIL、CompTIA A+、Microsoft 365/Azure AD系 → 社内ITの運用に直結

- AWS認定、クラウド資格 → 将来の転職・キャリア拡大に有利

実際に資格をきっかけに、

「監視・運用だけのキャリアから、構築チームに異動できた」

という声もあります。

開発寄りやクラウド領域に挑戦する転職も選択肢

もし「今の会社では成長が見込めない」と感じるなら、転職で環境を変えるのも有効な選択肢です。

- 開発寄りのポジション → 要件定義やシステム導入に関われる

- クラウドやセキュリティ領域 → 将来性が高く市場価値を上げやすい

- 中小企業の社内SE → 幅広い業務を経験しやすい

20代後半で転職したあるエンジニアは、

「大企業の社内SEでは3年同じ仕事ばかり。クラウドベンダーに移ってから年収が80万円アップした」

と語っています。

経済産業省 IT人材市場に関する調査(需給予測)の調査でも、2025年以降は先端IT人材(クラウドやセキュリティなど)の不足が深刻化すると予測されています。つまり今のうちにスキルを磨けば、市場価値を高めて好条件で転職できる可能性が高いのです。

社内SEは「楽すぎ」だからこそ、自分次第で行動の余地が大きい職種です。

改善提案・資格・転職という3つの武器を活用すれば、安定を保ちながらも成長を実現できます。

「安定を取るか、挑戦を取るか」——迷ったときは、活学キャリアの無料相談を利用して、自分に合うキャリアの道筋を客観的に見つけるのがおすすめです。

社内SEへの転職を成功させるポイント

「社内SEは楽すぎる」と言われる一方で、その環境を活かして転職すればキャリアの安定と成長を両立できます。

成功のカギは、自分に合った企業を見極め、評価されやすい環境を選ぶことです。

- 自分の強みを棚卸して適した企業を見極める

- 企業研究で評価軸を理解する

- 転職エージェントを活用する

自分の強みを棚卸して適した企業を見極める

まずは自分の強みを明確にしましょう。

- コミュニケーション力 → 社内調整・ヘルプデスクで活かせる

- IT知識・資格 → 運用設計やセキュリティ分野で強みになる

- 改善志向 → 業務効率化や自動化で評価につながる

自分の強みを把握することで「大企業で安定志向が合うのか」「中小で幅広くスキルを積むのか」が判断しやすくなります。

企業研究で評価軸を理解する

同じ社内SEでも、企業によって評価のされ方は異なります。

- 大企業:安定稼働・コスト削減が重視されやすい

- 中小企業:幅広い業務を担い、改善提案が評価されやすい

- 外資系・グローバル企業:セキュリティや標準化への対応力が評価されやすい

面接前に企業HPや口コミ、IR資料を確認し、自分の強みがどう評価されるかを把握しておくことが大切です。

IT市場全体の流れを知りたい方は、インフラエンジニアの将来性と需要 も参考になります。

転職エージェントを活用するメリット

社内SEの求人は非公開案件が多く、表に出ない「働きやすい優良求人」が多数あります。

転職エージェントを活用することで、こうした情報にアクセスでき、選考対策までサポートを受けられます。

実際に活学キャリアのサポートを利用した人からは、

「自分では見つけられなかった条件ピッタリの社内SE求人を紹介してもらえた」

といった声もあります。

エージェントを使うことで、条件面を維持しながらキャリアアップするルートを効率的に探せるのです。

転職成功のポイントは「自分の強み」と「企業の評価軸」をマッチさせること。

その橋渡し役として、キャリアのプロを活用するのが最も近道です。

よくある質問(FAQ)

Q1:社内SEとインフラエンジニアはどう違う?

社内SEは「自社の情報システム部門」で、社員が安心して仕事できるようにIT環境を整える役割です。

一方、インフラエンジニアは「外部向けシステムやネットワークの構築・運用」が中心で、待機や障害対応など働き方の特徴も異なります。

詳しくは インフラエンジニアの楽すぎの実態 を参考にすると違いが分かりやすいです。

Q2:社内SEは「楽すぎ」で成長できないの?

確かにルーチン業務中心だとスキルは伸びにくいです。

ただし、改善提案や自動化・資格取得に取り組めばキャリアアップの余地は十分あります。

実際に「ITILやMicrosoft 365資格を取得して、企画部門へ異動できた」という事例もあります。

成長したい人は「楽すぎ」をチャンスと捉えて時間を投資するのがおすすめです。

Q3:社内SEの年収は上がりにくい?

年収は「安定稼働やコスト削減」が評価基準になるため、開発SEのように成果が数字に直結しにくいのは事実です。

そのため昇給ペースはやや緩やかですが、改善実績や資格取得で差をつければ年収アップも可能です。

転職市場でも「クラウドやセキュリティ知識を持つ社内SE」は年収600万円以上の求人が増えています。

Q4:やりがいを感じられる働き方にするには?

やりがいを得るコツは、「受け身」から「提案型」へ変わることです。

- 問い合わせ対応を自動化して工数削減を実現

- 社員向けに勉強会を開催して感謝される

- 新しいSaaS導入を提案して業務改善に貢献

こうした行動は感謝されやすく、社内評価も高まります。

「楽すぎ」だからこそ、自分から動くことでやりがいを見出せます。

社内SEを目指すなら活学キャリア

楽に働ける社内SEになるには、時間をかけて現場経験を積んだり、社内で信頼を得ながらポジションを築いたりする必要があります。

それが王道であり、確実なルートであることは間違いありません。

ですが活学キャリアを使えば、「今後に有利なスタート地点」を選ぶことができます。

未経験からでも、教育体制が整っているだけでなく、成長しやすい環境をプロから紹介してもらえるため、消耗せず「楽でホワイトな働き方」へと着実に近づいていけます。

まとめ|社内SEは「楽すぎ」でも工夫次第でキャリアは拓ける

「楽すぎ」と言われるのは、働きやすさやストレスの少なさが理由としてあります。

もちろん全員が楽なわけではありませんが、現実的な努力と準備を積み重ねれば、未経験からでも「うらやましがられるような働き方」に近づくことは可能です。

楽なだけじゃなく、やりがいもある働き方や環境を本気で目指すなら、活学キャリアの活用が近道です。

このサービスでは「教育体制が整っている」「社内SEとしての育成に前向き」といった求人だけがピックアップされています。

加えて、いきなり理想の職場に入るのは難しくても「最短距離でそこに近づける職場」との出会いをサポートしてくれます。

「楽しく・長く・楽に働きたい」という正直な理想を、ぜひ無料カウンセリングで話してみてください!

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。