カテゴリー

社内SEの自己PRはどう作る?落ちないための構成・例文・NG例【完全ガイド】

社内SEの場合、自己PRなんて何をどう書けばいいんだろう・・・

社内SEのような裏方職の場合、「目立つ実績がない」「派手な成果が出にくい」などの理由で、言葉に詰まる方も多いでしょう。

でも実は、開発スキルの高さより、

- 現場とどう向き合ってきたか

- 誰のどんな困りごとをどう改善したか

そういった静かな積み重ねが、意外と評価されます。

今回は「なんとなく書いて落ちる」状態から抜け出すために、社内SE向けの自己PR作成術を解説していきます。

社内SEの自己PRが重要な理由|なぜ通過率が変わるのか

技術もあるし、経験もあるのに、なぜか落ちてしまう・・

こういった悩みは意外と多いです。

採用はスペックだけでなく「企業内にいたら頼りになりそうかどうか」です。

エンジニアとしてのスキルだけでなく、

- 社内の誰かの不満を拾い上げ、地味な改善をこつこつ重ねられる人か

- 面倒な調整ごとも嫌な顔せず巻き取れる人か

つまり、「中でどう動けるか」を、自己PRを通じて感じ取ろうとしているのです。

逆にいえば、そこさえ伝われば、たとえ完璧な経歴でなくてもチャンスはあります。

だからこそ、「自己PRの中身」が書類通過率を左右するのです。

書類でスルーされないようにするコツは、以下の記事でも触れています。

社内SEの自己PRの基本的な流れ

伝えたいことがたくさんあっても、順番を間違えると、読み手の頭には何も残らなくなります。

とくに選考では「技術的なすごさ」よりも「社内でどう動けるか」に注目されるからこそ、話の組み立てにはひと工夫が必要です。

基本の流れは、以下の4ステップです。

まずは自己紹介のように、端的に自分の立ち位置を伝えます。「○○業界で○年、業務効率化に携わってきました」など、短くてOKです。

資格やツールの羅列ではなく、「どんな課題に対して、どんなふうに使ったか」。

「どう役に立ったか」「誰の困りごとを解消したか」「どんな改善につながったか」を伝えます。

締めは「この先、どう貢献していきたいか」。

志望企業の文化や事業内容に合わせて、「だから、御社ではこう動ける」と繋げられると、選考通過の確率がグッと上がります。

ありふれたテンプレートのように見えるかもしれませんが、まずはマイナスにならないことが内定への第一歩です。

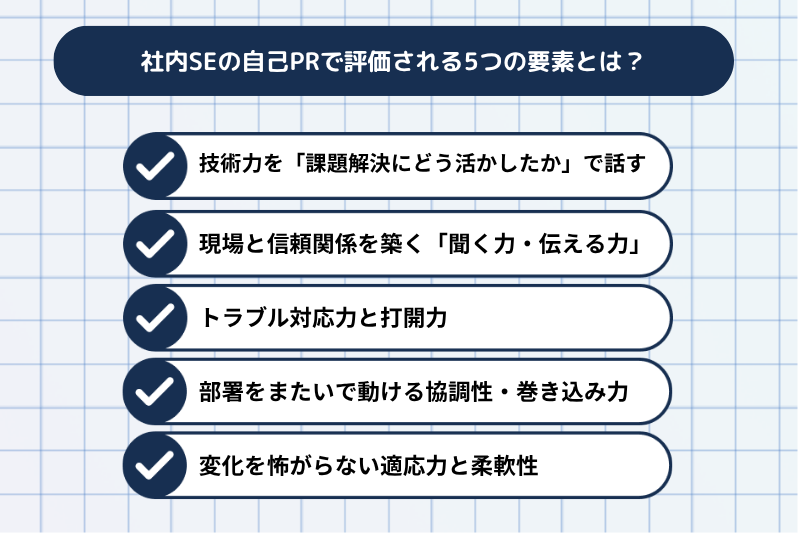

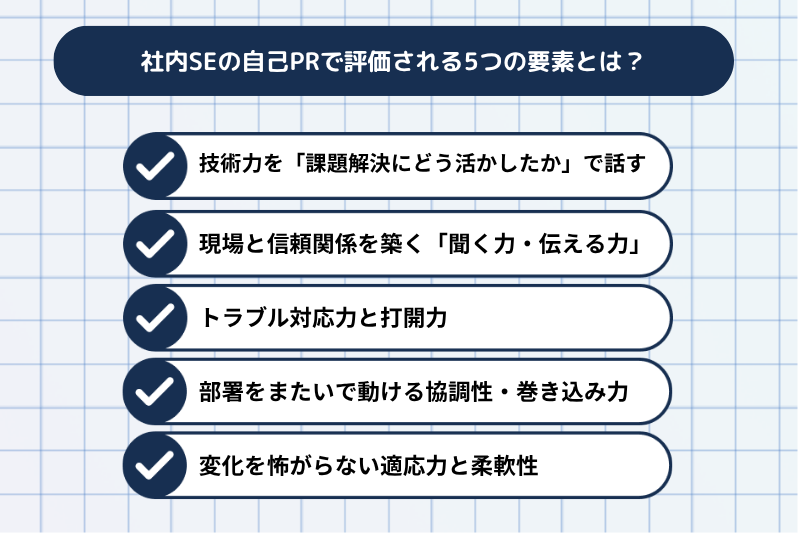

社内SEの自己PRで評価される5つの要素とは?

自己PRは、どんなスペックを持っているかよりも、「動き方」や「周囲との接し方」が重要です。

ここでは、評価されやすい5つの要素を紹介します。

技術力を「課題解決にどう活かしたか」で話す

技術があることより、

- いつ

- 誰のために

- どう使ったか

が評価の軸になります。

たとえば「Pythonで自動化できます」よりも、「Excelの手入力ミスが多発していた部署の声を受け、Pythonで自動化した結果、月30時間の工数削減につながった」といった形が理想です。

自己PRはスキルの主張ではなく、それをどう使いこなしたかという「使い方の物語」が必要なのです。

現場と信頼関係を築く「聞く力・伝える力」

自己PRで見落とされがちなのが、コミュニケーション能力の本質です。

「聞く力」に重きを置かれるのは、相手はITに詳しくない現場の社員だからです。

自分が話したいことより、

- 「相手が何に困っているのか」を引き出す力

- それを相手に伝わる言葉で返す力

この二つの往復が、仕事を成り立たせます。

トラブル対応力と打開力

社内SEにとって、「想定外」は日常茶飯事です。

- 突如アクセスできなくなるシステム

- 朝から動かないプリンタ

- クラウドサービスの急な仕様変更

どれも「いつ起きるか分からないけど、必ず起きる」類の事態です。

このとき、責任の所在を探すより先に、今できることに意識を切り替えられる人が、信頼を集めます。

自己PRでは「障害が起きたこと」より「どう状況を整理し、誰と連携して、どんな落とし所に導いたか」まで語れると説得力が増します。

部署をまたいで動ける協調性・巻き込み力

社内SEは情報システム部門と営業、管理部門、現場部門など、多様な利害や言葉を持つ部署の間をつなぐ存在です。

たとえば、新しいシステム導入プロジェクトで「営業は便利になるけど、経理には負担が増える」といった対立が起きたとき、全体の利益を見据えて調整に動けるか。

この

- 中立的に見渡す力

- 誰かの味方になりすぎない柔軟さ

が、協調性です。

単なる人懐っこさではなく、周囲の動きを読み、必要な相手を適切に巻き込む力が求められます。

変化を怖がらない適応力と柔軟性

業務フローの変更、クラウドサービスの仕様変更、部署の統廃合、ツールの刷新…など、変化は常に波のように押し寄せてきます。

そのとき、社内SEが硬直していては、組織全体が動きません。

「今までと違うからやらない」ではなく、「何が変わり、どうすれば機能するか」に目を向けられる、そして「これまで」を否定せずに「これから」を提示できる。

そうした柔軟な適応力こそ、武器になります。

自己PRでは「変化に向き合った経験」を1つ入れておきましょう。

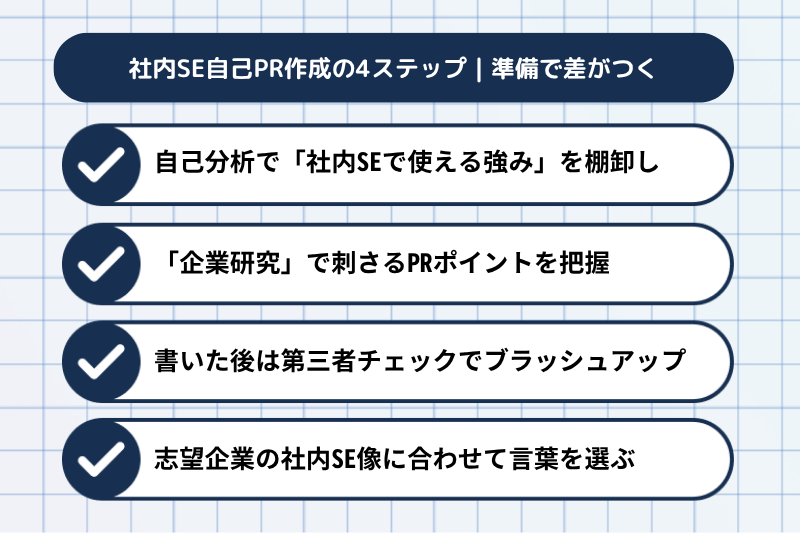

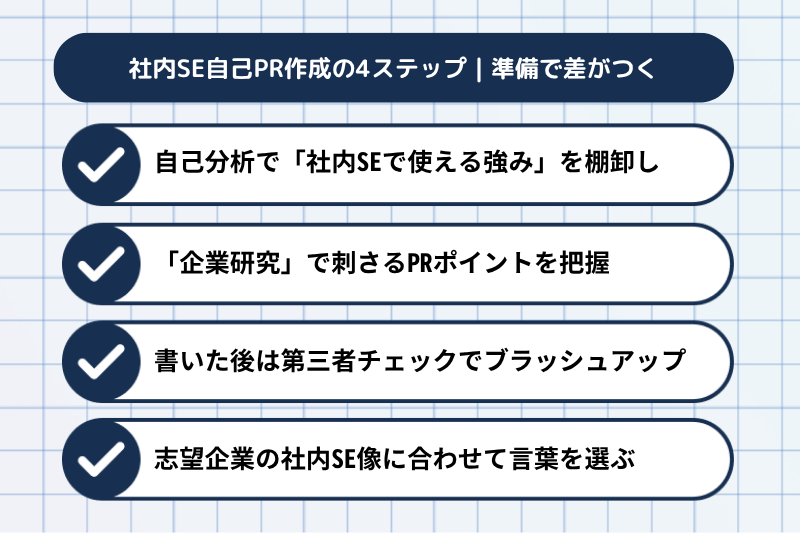

社内SE自己PR作成の4ステップ|準備で差がつく

思いつきで書いた自己PRが刺さることは、まずありません。

しかも役割は企業ごとに異なるため、事前準備の深さがそのまま通過率に影響するものです。

ここでは、書き始める前にやっておきたい4つの準備をご紹介します。

自己分析で「社内SEで使える強み」を棚卸し

自己PRにおいて最大の落とし穴は、「強みを並べただけで終わる」こと。

そうではなく、自分の過去の仕事・経験を3つの軸で振り返ってみましょう。

- どんな課題に直面したか

- 誰とどのように動いたか

- 結果として、どんな改善や成果を出せたか

強みが実際に使われたシーンを明確にすることで、PRの厚みが変わります。

「企業研究」で刺さるPRポイントを把握

仕事は企業によってまるで違います。

- 開発がメインなのか、運用保守が中心なのか。

- 1人情シスか、10人規模のIT戦略チームか。

企業の求人背景を知らずに書いた自己PRは、どこかで必ずズレが出ます。

企業研究の際は、以下のような情報を集めておきましょう。

- どんなIT施策を進めているか(DX/クラウド移行など)

- 情報システム部門の人数や役割分担

- 期待されている役割(戦略/実務/調整など)

- 最近のIR・ニュースリリース(成長領域や経営課題)

「エンジニアとして何ができるか」より、「この会社で、どう役に立てそうか」という視点を持つだけで、自己PRは驚くほどよくなります。

書いた後は第三者チェックでブラッシュアップ

自分で書いた文章は、どうしても「わかったつもり」で読んでしまうもの。

そのせいで主張がぼやけたり、独りよがりな内容に気づけないこともあります。

だからこそ他者、できれば業界経験者や転職に詳しい第三者からチェックしてもらうことが大切です。

- その経験、本当に強みとして伝わっているか?

- 言葉の使い方は伝わりやすいか?

こうしたフィードバックを経ることで、説得力は格段に増します。

とはいえ、適切なアドバイスをくれる相手を見つけるのは簡単ではありません。

そんなときこそ頼れるのが活学キャリアです。

社内SE経験者のアドバイザーがあなたの強みを深掘りし、企業ごとの評価ポイントにあわせた自己PRへと再構成してくれます。

無料カウンセリングでは、過去の経験を棚卸しながら、より伝わる自己PRの方向性まで丁寧に導いてくれるので、書類選考でつまずきがちな方は一度相談してみてください。

志望企業の社内SE像に合わせて言葉を選ぶ

自己PRでは「どんな社内SEを求めているのか?」を見極め、それに沿った表現に調整することが欠かせません。

同じ「社内SE」でも、企業によって求める人物像はまったく異なるからです。

たとえばITガバナンスを重視する会社もあれば、現場支援が主軸の会社もあります。

企業がの欲しがる人材像に、自分の強みを合わせにいくスタンスで自己PRを作りましょう。

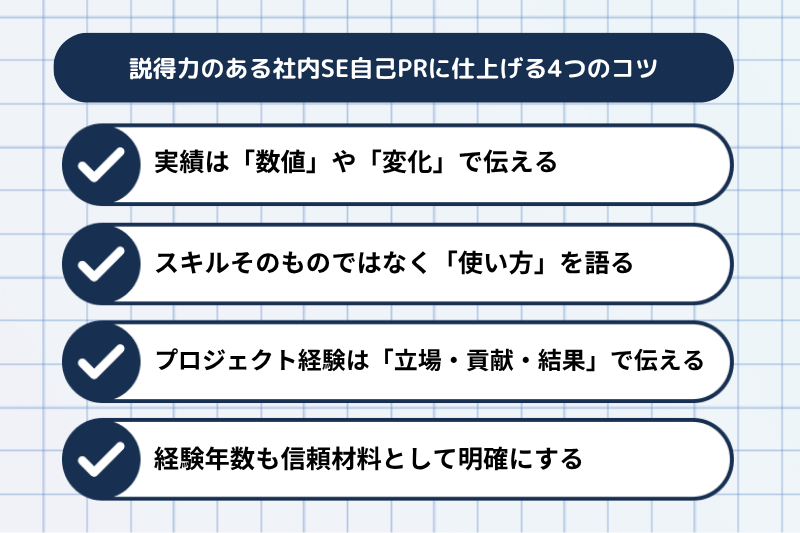

説得力のある社内SE自己PRに仕上げる4つのコツ

ここでは、より差別化を図るため、説得力をアップさせるコツを紹介します。

実績は「数値」や「変化」で伝える

「頑張りました」「改善しました」といった言葉は、どれだけ熱意があっても主観の域を出ません。

伝えるべきは、何をどう変えたのか、どれだけの影響があったのか。

たとえば「手作業の入力業務を月20時間削減」「問い合わせ件数を30%減らした」など、実績や明確な変化があれば説得力は段違いです。

スキルそのものではなく「使い方」を語る

どれだけ高度な知識や資格を持っていても、「どのような状況で活きたか」が語られなければ、意味がありません。

「〇〇の知識を活かしてトラブル時の代替手段を提案」など、活用シーンとセットで語ることで、初めて強みとして伝わります。

プロジェクト経験は「立場・貢献・結果」で伝える

プロジェクト参加の話は多くの人がアピールしますが、差が出るのはその「中身」です。

たとえば「リーダーとして業務設計から参画し、納期短縮に貢献した」など、役割・アクション・成果の3点セットで構成すると印象がガラッと変わります。

経験年数も信頼材料として明確にする

意外と見落とされがちなのが「どれくらいの期間その業務に携わっていたか」という情報です。

決して「長さ=スキルの深さ」ではありませんが、一定の年数を積んだという事実は、安定感や習熟度の裏づけになります。

社内SEの自己PR例文およびサンプル例文3選(コピペOK)

この章では、これまでのポイントやコツをおさえたうえでの自己PR例文サンプルを3パターン別に紹介します。

ぜひこちらを参考にしつつ、自分なりに自由に編集してお使いください。

未経験(新卒)向け:ポテンシャル重視の自己PR例

私は「相手の困りごとを汲み取り、仕組みで改善すること」にやりがいを感じます。

大学では、ゼミ活動の一環として地域中小企業の業務課題をヒアリングし、改善提案を行うプロジェクトに取り組みました。

現地訪問では、事務スタッフの方が「毎月の発注ミスで在庫がだぶつく」と悩んでいることを聞き出し、その原因をエクセル入力の属人化にあると特定。

誰でも使える共通フォーマットを提案し、入力ミスが減少しました。

ヒアリングから改善策の提案、資料化、プレゼンまでを一貫して経験したことで、「相手の業務を正しく理解し、わかりやすく伝える」力が身についたと感じています。

今後はITの知識をさらに深め、この力をベースに、社内の業務改善を支える存在として成長していきたいです。

この自己PRは、「現場の声を拾い、仕組みで改善する力」を具体的な経験から伝えている点がポイントです。

また「入力ミスの減少」という結果を提示することで、実行力や再現性に説得力を持たせています。

そして将来の方向性まで示しているので、ポテンシャルを重視する採用において好印象を与える構成となるでしょう。

未経験(中途)向け:異業種からの転職自己PR例

私はこれまでアパレルの店舗運営に7年間従事し、売上管理やスタッフ育成の傍ら、業務効率化にも積極的に取り組んできました。

中でも力を入れたのは、在庫管理の属人化をなくすための業務改善です。

スタッフごとに異なっていた発注作業を見直し、Googleスプレッドシートで共有可能な管理表を自作しました。

結果、店舗全体で同じ基準に沿って発注できるようになり、誤発注が3割以上減少しています。

こうした現場の課題を拾い上げ、仕組みで解決していく働き方にやりがいを感じ、今に至ります。

今後は知識をより深め、自分の強み「現場視点」を活かし、貢献していきたいです。

異業種での経験を通じて「仕組みで業務を変える力」があることを、具体的なエピソードと成果で示しています。

IT未経験でも「現場理解」と「改善意識の高さ」を伝える構成になっており、適性が伝わりやすい内容です。

経験者向け:実績と貢献を活かした自己PR例

前職では5年間、情報システム部門で社内インフラの整備などを担当してきました。

とくに注力したのは、営業部門からの要望をもとにSFAツールの導入と定着支援を行ったプロジェクトです。

既存のExcelベースの管理は属人化が進み、入力ミスや情報共有の遅れが課題でした。

現場ヒアリングを重ねて要件を定義し、クラウド型のSFAを導入し、かつ操作マニュアルの作成や社内説明会も実施した結果、運用3ヶ月で営業日報の作成時間が月合計で60時間削減されました。

現場に寄り添いながら、業務改善を「成果」として実現していく姿勢を今後も大切にし、より広い範囲でのIT支援に貢献していきたいと考えています。

経験者ならではのリアルなエピソードで、「何を・どんな立場で・どう変えたか」が明確に描かれています。

数値を用いた成果の提示や、改善の背景まで踏み込んでおり、現場視点+成果重視の構成として最適な内容です。

ちなみに「経験者が優遇される」イメージが強い社内SEですが、実はそうとも限りません。

以下の記事では、転職の難しさについて言及しているので、ぜひ読んでみてください。

自己PRを実際に書くためのテンプレート・構成表(例文付き)

自己PRに正解はありませんが、型を使うことで説得力や伝わりやすさは格段に変わります。

とくに社内SEの場合、論理的に端的に伝える力が求められるため「構成ミス」は選考落ちの原因にもなりがちです。

そこで本章では、すぐに使えるテンプレートとその活用例をご紹介します。

PREP法テンプレート例

まず最初に紹介する型は、PREP法テンプレートです。

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(再主張)

の順で構成する方法です。

ビジネスシーン、また自己PR以外でもよく使われる型で、短い文章でも論理性と納得感を出すことができます。

- Point(結論):私の強みは〇〇です。

- Reason(理由):なぜなら、△△のような経験を通じて□□力を培ったからです。

- Example(具体例):たとえば、前職では〜という状況で◇◇を行い、××という成果を上げました。

- Point(再主張):この経験を活かし、貴社でも〇〇の場面で貢献できると考えています。

■サンプル

私の強みは、現場の課題に気づき、仕組みで改善する力です。

なぜなら、日々の業務の中でムダや属人化に気づき、自ら改善策を考え実行する習慣が身についているからです。

たとえば私は営業職時代、受発注管理の手作業によるミスや遅延が多発していたため、エクセルVBAで自動入力ツールを作成しました。

結果として月20時間以上の作業時間を削減でき、他部署にも自動入力ツールが展開されました。

このような改善力を活かし、今後はより広い範囲で業務効率化に貢献したいです。

逆三角型テンプレート例(インパクト重視)

自己PRにインパクトを持たせたいときに有効なのが「逆三角型」の構成です。

- インパクトのある成果・結論

- その経緯や背景

- 具体的な取り組み

- 学びや応用意欲

最初に伝えたい結論や成果をズバッと述べ、そこから背景・取り組み内容・再度のまとめという順に展開する方法で、特に短時間で印象づけたい場面に適しています。

そのため、面接官が最初の数行しか読まなかったとしても、自分の強みが伝わるよう工夫された構成です。

■サンプル

私は「月20時間以上の工数削減につながる改善」を、現場起点で実現した経験があります。

前職では営業担当として在庫の確認・発注業務を手作業で行っていましたが、同僚がミスを繰り返し、業務の属人化が問題になっていました。

そこで私は、商品コードや在庫数を自動で読み込むエクセルツールを自作して社内に展開したところ、業務効率化によって、属人化の解消だけでなく他部門の評価にもつながっています。

この経験を土台に、今後は仕組みで人を支える役割に挑戦したいと考えています。

ケース別:企業規模や業界に応じた書き分け表

自己PRは、相手企業の文脈に寄り添って書くことで、伝わり方がまったく変わります。

同じ経験やスキルでも、相手の業界・企業規模によって、アピールポイントの「響く角度」は違うものです。

たとえば以下は、主な企業タイプごとの書き分けポイントと、意識したい一文の例です。

| 企業規模・タイプ | 重視される視点 | 書き分けポイント | 一文サンプル(抜粋) |

|---|---|---|---|

| 大企業(1000名以上) | 部門間連携調整力 | 関係部署をまたいだ調整プロジェクト運営の経験を強調 | 「3部門を巻き込んだ業務フロー改善に携わりました」 |

| 中堅企業(300〜999名) | 実務と企画のハイブリッド力 | 実行力と改善提案力のバランスを伝える | 「現場の課題を拾い上げ、改善案を自ら形にしました」 |

| 中小企業(〜299名) | 実務の幅広さ一人何役の対応力 | 幅広い業務を自走した経験マルチタスク対応の柔軟性 | 「インフラからアカウント管理まで一貫して対応しました」 |

| 製造業 | 現場寄りの視点改善思考 | 属人化の解消や手作業の効率化など現場改善の取り組みを具体的に | 「作業手順書の標準化で月10時間の工数を削減しました」 |

| サービス業 | 利用者目線丁寧な対応 | エンドユーザーとの接点運用サポートの工夫を強調 | 「現場の声をもとにFAQを整備し、問い合わせ対応を半減しました」 |

| スタートアップベンチャー | 自走力スピード感巻き込み力 | 制度や体制が整っていない中で自発的に動いた経験 | 「属人化していた業務をツール導入で仕組み化しました」 |

このように、企業側の文脈に応じて経験や強みの伝え方を少し変えるだけで、説得力は格段に上がります。

上記の表を参考に、企業の特性に合わせた自己PRにチューニングしてみてください。

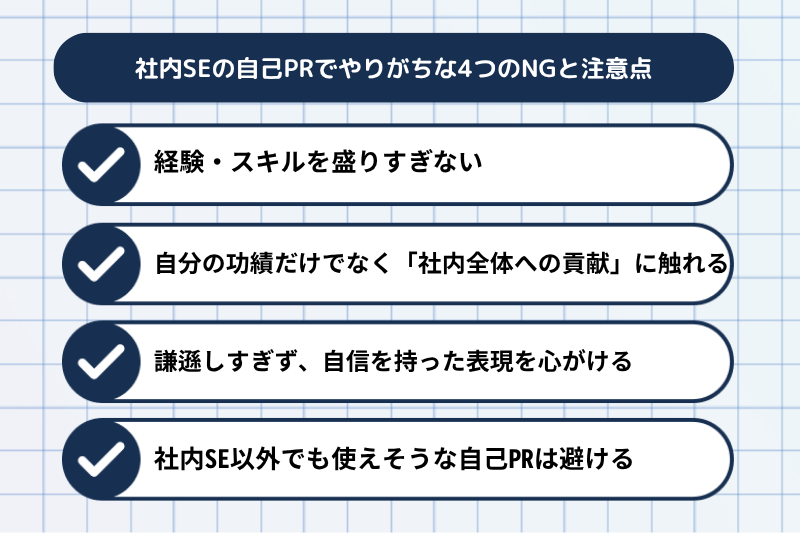

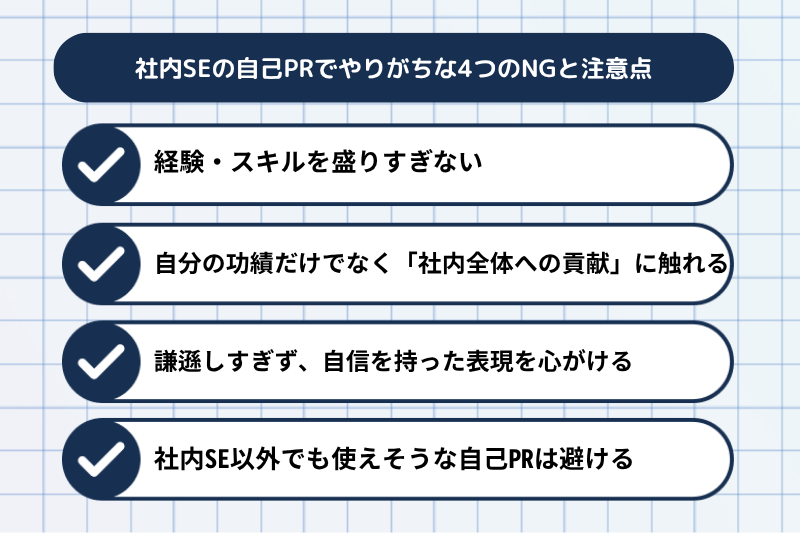

社内SEの自己PRでやりがちな4つのNGと注意点

一生懸命やってきた経験も、伝え方ひとつで「魅力」が半減してしまうことがあります。

ここでは、自己PRでやりがちな4つのNGと注意点を紹介します。

経験・スキルを盛りすぎない

アピールしたい気持ちが強すぎると、実態とかけ離れた内容になり、信頼を損ねかねません。

経験の羅列や「何でもできます」的な表現ではなく、ひとつでもいいので実際に取り組んだことや貢献した事例を軸に、等身大の実績を伝えることが大切です。

自分の功績だけでなく「社内全体への貢献」に触れる

自分の成果だけでなく、チームや部署への貢献が重視されます。

「システムを作った」よりも「現場の業務を効率化し、月10時間削減に貢献した」といった、他者に与えた影響まで含めて伝えることで説得力が増します。

これは志望動機でも同じことで、自分のメリットよりも先に「企業側のメリット」を提示するのが効果的です。

謙遜しすぎず、自信を持った表現を心がける

「まだまだですが」「自分なんかが」といった控えめな表現は、真面目な人ほど使いがちですが、面接では逆効果です。

実績を過大に語る必要こそありませんが、やはり自信を持ってやってきたことを伝えなければ、評価にはつながりません。

社内SE以外でも使えそうな自己PRは避ける

「コミュニケーション力があります」「コツコツ頑張れます」だけでは、どの職種にも通じる汎用的なアピールになってしまいます。

あくまで「現場と連携して改善に動いた」「業務を仕組み化した」など、社内SEの役割に沿ったエピソードを交えることが重要です。

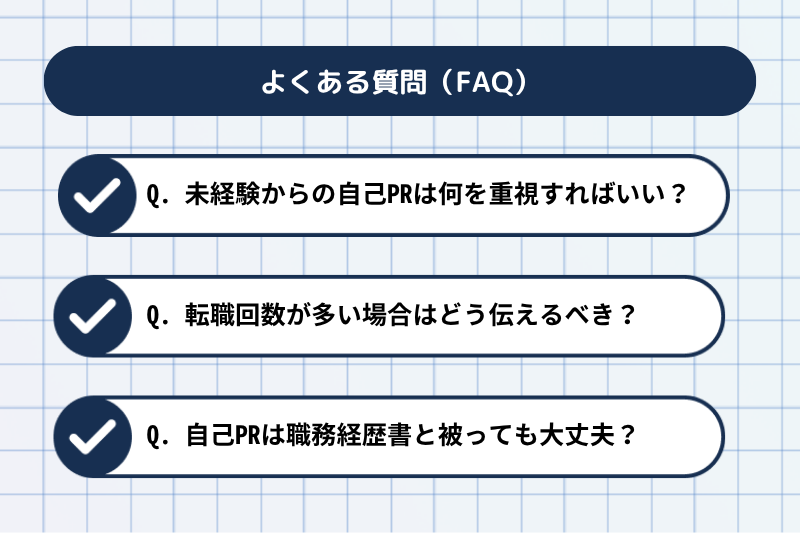

よくある質問(FAQ)

ここでは自己PRに関連する、よくある質問に回答していきます。

Q. 未経験からの自己PRは何を重視すればいい?

ITスキルよりも「業務改善」「課題発見・提案」の経験を中心に伝えることを重視してください。

たとえば「手作業を効率化した」「現場の声を拾って仕組み化した」といったエピソードは評価されやすくなります。

Q. 転職回数が多い場合はどう伝えるべき?

「なぜ回数が多くなったか」より「その経験がどう活きているか」に軸を置きましょう。

複数の業界や立場を経験してきたことで、視野の広さや対応力、異なる文化での順応性などを培ったと前向きに語るのが効果的です。

Q. 自己PRは職務経歴書と被っても大丈夫?

被っても問題ありませんが、伝える切り口を変えるのがコツです。

- 職務経歴書=事実と実績の一覧

- 自己PR=「その経験から何を学び、どう活かしたか」をストーリー仕立てで語る場所

これを意識することで、より深い印象を与えられます。

社内SEの自己PRに迷ったら活学キャリア!

自己PRを書こうとすると、

どの経験を選べばいい?

強みってこれで合ってる?

など、手が止まってしまう方も多いはずです。

そんなときは、社内SE経験者が担当につく転職支援サービス「活学キャリア」を活用してみてください。

あなたのこれまでの経験やエピソードを深掘りし、「企業に刺さる自己PR」に言語化してくれるうえ、技術の話だけでなく、

- その経験がどう現場で役立つか

- どんな言葉で伝えると響くか

まで一緒に考えてくれるので、内容の解像度も説得力もグッと上がります。

まとめ|自己PR次第で社内SEの選考は通過率が変わる

自己PRは「見栄えのいい実績」より「現場との関わり方」「課題にどう向き合ったか」が評価されます。

スキルや資格の羅列だけでは伝わらず、企業ごとの文脈や期待に応じた伝え方が必要です。

この記事を参考に自分の経験や強みを具体的に言語化し、通過率を大きく変えてほしいと思います。

しかし、ここまでの内容を見てもスムーズに書けなかったり、ピンとこない場合もあると思います。

そんなときは社内SE経験者がサポートする「活学キャリア」の無料相談を活用してみてください。

強みの整理から自己PRの再構成まで、企業ごとに合わせたアドバイスが受けられるので、「自己PRで差をつけて転職をより確実にしたい人」にとくにおすすめです。

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。