カテゴリー

エンジニア採用面接で聞かれる質問40選!回答の例文もご紹介

エンジニアに挑戦する際、避けて通れないのが採用面接です。

面接では何を聞かれるのかな

なんと回答すればいい印象を与えられるかな

と疑問を抱く方もいるでしょう。

面接は、応募者のスキルだけでなく、人柄やチームとの相性も重視される大切な場です。

この記事では、エンジニア採用面接でよく出される質問を40問厳選し、それぞれに具体的な回答例も詳しく解説しています。

また、質問の背景や回答のポイントについても丁寧に説明しているので、エンジニア面接にしっかり備えたい方はぜひ最後までチェックしてみてください。

エンジニア面接で頻出する定番の質問10選

この章では、エンジニア面接における「定番の質問」を10個ご紹介します。

自己紹介を一言お願いいたします

自己紹介は、IT業界に限らず、どの業界の面接でもほぼ必ず求められるお決まりの質問です。

この質問が意図するのは、応募者の価値観や仕事に対する意欲、そして特に強調したいポイントを知ることにあります。

さらに経歴やスキルを簡潔でわかりやすく伝える力があるかどうかを見極める意味も含まれています。

「自分は魅力的な人材だ」ということを自信を持ってわかりやすく伝えることが大切です。

〇〇と申します。これまで3年間、フロントエンドエンジニアとしてReactやTypeScriptを活用したユーザー中心のアプリケーション開発に従事してまいりました。直近ではECサイトの利便性を大幅に改善するプロジェクトで、売上向上に貢献しました。これらの経験を存分に活かしつつ、御社で頑張っていけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。

なお、自己PRについては以下の記事も参考になります。

弊社を選んだ動機を教えてください

応募者の本気度や会社への理解度、さらにはその応募がたまたまなのか、計画的なキャリア実現のためなのか等を探る意図があります。

また、応募者の目的・ゴールや価値観が自社と一致しているかを見極める意味合いも兼ねています。

そのため、会社のミッション、ビジョン、技術領域について調査したうえで、「~という部分で、自分が重視している価値観とマッチしていると思って選びました」という結論に着地させるのがおすすめです。

御社の「~業界への深い貢献」と「革新的な技術開発」という理念に感銘を受け、応募いたしました。私自身も新しいものや技術が大好きで、好奇心旺盛であることが強みです。御社も「革新的な技術開発」を理念としていることから、お互いの価値観がマッチしていると思い、応募に至りました。

エンジニアになった理由やきっかけを教えてください

エンジニアにどの程度の情熱を抱いているか、またその選択に対する明確な目的意識や価値観があるかを確認しています。

「ただなんとなく」や「気付いたらエンジニアになった」という回答ではなく、明確なきっかけがあったことや、もともと細かな作業が好きで向いていたなどと話すほうが無難です。

学生時代に興味本位でかんたんなアプリを自作したところ、思ったよりも多くの人に評価され、利用してもらえたことがきっかけです。その出来事から、技術で人々の生活を便利にする喜びを実感しエンジニアを目指し始めました。

現職を辞めたいと思っている理由は何ですか

質問の意図としては、企業側が「弊社に適した人材か」「弊社をすぐ辞めてしまわないか」を探っています。

現職の愚痴や不満を話してしまうと、企業側としては価値観のズレや早期退職のリスクを感じるため、内定は遠ざかってしまいます。

退職理由は、自身のキャリアビジョンやスキルアップのための前向きな理由を強調してください。

現在の職場では業務内容が事務作業やルーティンワークが中心で、以前から興味を持っていた開発作業に挑戦できない状況です。そこで御社の事業内容やエンジニア育成の方針に共感し、応募しました。

なお、以下の記事では仕事に行きたくない理由、また対処法を紹介していますので、ぜひご一読ください。

弊社で興味があってやってみたいエンジニア職種はありますか?

企業側はこの質問を通して、自社の役割の理解、熱意、応募者の興味と事業内容のマッチ率を見極めます。

対策としては企業について入念に調べ、それに沿った内容を話すようにしてください。

単に興味を述べるだけでなく、「なぜその職種にチャレンジしたいのか」も明確に伝えましょう。

UI/UXを担当したいです。私は以前からユーザーの利便性を向上させるデザインと機能を創りたいと思っており、これまでReactメインで学んできました。その知見を存分に活かし、御社に貢献したいと考えています。

また、以下の記事では未経験から転職しやすい職種について紹介しているので、気になる方はぜひお読みください。

いま新しく勉強している言語やツールはありますか?

学習意欲や自己成長に対する姿勢、また応募者の興味の方向性を確認するための質問です。

基本的にIT業界は技術革新の早い分野であるため、自己学習の習慣が重要視されます。

対策としては自分が勉強中の言語やツールを具体的に挙げ、それを選んだ理由や学びから得た成果を簡潔に説明するとよいでしょう。

また、それが志望企業の業務にどう役立つかを関連付けるのが理想です。

現在、PythonとPandasの学習を進めています。これらを選んだ理由は、データ分析や自動化スクリプトの作成に活用できると思ったからです。また現在はGitやDockerもいっしょに学んでいます。御社のプロジェクトでも、データ処理や効率的な開発にこれらの知見が存分に活かせると思っております。

将来のキャリア設計やプランがあれば教えてください

企業と応募者のビジョンや目標が一致しているか確認する意図があります。

ここが大きくズレていると、企業のリサーチ不足およびアンマッチになるので気を付けてください。

まずは企業側のビジョンや目標を徹底的にリサーチしたうえで理解し、それに結びつく目標を話して適合性をアピールするのが大切です。

将来的には、開発だけでなく企画段階から関わりたいです。なので今はコミュニケーションについても書籍などで勉強しています。私は御社が掲げる「顧客に信頼されるパートナーとして、革新技術で価値を創出する」というビジョンに強く共感しているので、お互い成長していけると自負しています。

他にはどのような会社を何社ほど受けていますか

こちらの質問は、応募者の志望動機や企業に対する本気度、そしてキャリアプランの一貫性を確認する意味合いも含まれています。

そのため、受けている企業の業界や職種が一貫していること、また自分のキャリア目標に沿った企業を選んでいることを示さなければなりません。

現在はスタートアップ企業や自社サービスを展開している企業で数社応募しております。ただ御社は、私自身のこれまでの経験や目指すキャリアともっとも一致すると感じているため、御社を第一志望として考えています。」

自分の強みと弱みを教えてください

応募者の自己理解を確認する質問です。

強みを答える際には、仕事に役立つスキルや経験をどう活かせるかを言えるのがいいでしょう。

弱みはただ挙げるのではなく、克服しようとしていることを説明してください。

私の強みは、課題解決力と協調性です。今まで直面した課題は周りと協力して複数の選択肢を提示し、最適な解決策を何度も導いてきました。弱みは新技術やサービスに慎重になりすぎて、最初は扱うのに時間がかかることです。ただその都度積極的に自己学習と試行錯誤を行うので、比較的新しい技術には早い段階で順応できるほうだと思っています。

仕事のストレスはどのように解消していますか?

エンジニアは時に高い集中力を要したり、タイトな期限に追われる場面が多いため、ストレスをうまく管理しなければなりません。

この質問は応募者がどうストレス管理しているか、そして感情のコントロールができるかを見極める意味合いで行われます。

ここは正直に、業務に良い影響を与える解消法を話せばいいですが、以下の回答は避けてください。

- SNSにて愚痴を投稿

- 長時間のネットサーフィンやSNS鑑賞

- ギャンブル各種

- タバコ・酒

- ストレス解消法はとくにありません

週に数回のジョギングをしています。運動は心身ともにリフレッシュでき、仕事にいい影響を与えてくれます。また仕事後にはたまに友人と食事をすることで気分転換を図り、ストレスを軽減したりしています。

エンジニア面接で頻出する経験・スキル関連の質問10選【経験者向け】

応募者の経験やスキルは、企業がもっとも気にしていることといって差し支えありません。

質問の裏に隠れた意図と上手な答え方を、ぜひ本章で押さえてください。

これまでに使用した言語と、具体的な使い方や経験を教えてください

「どんな業務で、どんな言語を使って、どんなことをしてきたか」を探っています。

ここでは、実際の業務内容とそこで用いた言語を、誇張せず正直に答えるようにしましょう。

これまでデータ分析やスクレイピング業務にて、Pythonを扱ってきました。BeautifulSoupを使ってWebページから必要なデータを抽出したり、それをPandasで整理・分析してレポートを作成した経験もあります。動的なコンテンツが含まれているサイトではJavaScriptを処理する必要があり少々大変でしたが、今となってはいい経験だったと感じています。

担当していたプロジェクトやサービスの規模はどの程度でしたか?

応募者の経験が自社の業務とマッチしているか、またどの程度の規模やレベルのプロジェクトを任せられるかを見極めます。

回答する際は数字を交えつつ、かつどのような役割を果たしたのかを伝えることが重要です。

前職にてユーザー数が月間30万人を超えるECサイトの新機能開発に携わりました。プロジェクトチームは10人で、私はバックエンド担当でした。商品の検索機能の高速化のためにデータベース設計やAPI開発を実施し、検索速度を従来比で30%改善するなどの成果を出すことに成功しました。

どんな職種、ポジションを担当してきましたか?

企業が求める職種や役割にマッチするかを探る意図があります。

やってきたことと達成したことを正直に伝えましょう。

ポイントは「チームや案件に与えた影響や成果」を盛り込むことです。

前職ではWebアプリケーションの開発に携わりました。フロントエンド実装を担当し、チーム内でのコードレビューや進捗管理にも積極的に関わりました。UI/UXの改善に注力し、ユーザーの離脱率を20%改善したことが成果の一つです。この経験を御社でも活かしたいと考えています。

チーム開発で心がけていること、リーダーシップを発揮した経験があれば教えてください

問題解決能力や協調性などを見極め、企業にふさわしい人材か確かめる意図があります。

重きを置いている価値観や行動を示し、実際のプロジェクトでそれをどう実践したかを伝えましょう。

リーダーシップについては、「自分が主体的に行動してチームの目標達成に貢献した」という具体例を挙げると説得力が増します。

チーム開発では一人ひとりの強みを活かせる環境作りを心がけています。以前は進捗が遅れているメンバーをみんなでサポートするため、タスクを再分配してフォローを行いました。また週次ミーティングで進捗共有と課題解決を行い、全員の意見を取り入れて士気を高める施策を行っています。今まで納期を守りながら、品質を担保できたのは、こういった行いの結果だと感じています。

バージョン管理ツールをどのように活用していますか?

応募者がバージョン管理ツールを実際の開発でどう活用しているかを探る意図でされる質問です。

ある程度ツールに精通していることが伝わればいいので、正直にツール名を挙げ、どう活用しているかを説明しましょう。

主にチーム開発ではGitフローを導入してブランチを管理しています。機能ごとにfeatureブランチを作成し、作業完了後にプルリクエストを通じてレビューを実施するといった活用をしています。また以前は、リポジトリの運用ルールを見直したり、定期的なマージのタイミングを設け、それが問題解決につながったこともあります。

トラブルや問題に直面した経験、またそれをどのように解決したのか教えてください

「トラブルを学びに変えられるか」を探る質問です。

問題の概要、発生した原因を説明し、解決のために自分が果たした役割や工夫した点、そして得られた教訓を説明しましょう。

以前、リリース直前のテスト時点で、アプリが正しく動作しなくなる問題が発生しました。私は迅速に仕様変更箇所を特定し、代替の処理方法をみんなで協議のうえ、テスト用のモックAPIを作成して動作確認を行い、リリース日を守ることができました。それ以降、仕様変更時の早期通知などを徹底するようにしています。

新しい技術を学ぶ際、どのような方法で習得しますか?

「新しい技術」への抵抗がどれくらい少ないか、またその習得方法の工夫を知るものです。

新技術に興味があって積極的であること、学習の工夫としては「アウトプットを真っ先に行っている」ことを話すのがいいでしょう。

私はとにかく新しいものが好きなので、ソフトウェアやアプリでもアップデートは真っ先に行い、新技術をすぐ試すタイプだと思います。学ぶ際は公式ドキュメントをはじめインターネットの情報を参考にし、実際に手を動かすことを最優先にしています。

コードの可読性や保守性を高めるために意識していることはありますか?

いわゆるプログラミングの技術力が問われる質問で、コードを書く際にどれだけ長期的な視点を持ち、チーム開発や運用の効率を意識しているかを確認しています。

また自己流の書き方に固執せず、チームやプロジェクトの基準を尊重できるかどうかも見られています。

長くサービスを運用するために、コードで工夫していることを正直に伝え、できればそれによる成果も入れましょう。

また、企業が定めた書き方やルールに柔軟に従えることもアピールします。

可読性重視で、一貫性と分かりやすさを重視した変数名や関数名をつけるなどの工夫をしています。また1つの関数やメソッドは1つの役割に限定するなど、冗長にならないよう注意しています。以前レガシーコードのリファクタリングを行った際、命名規則の統一と関数分割を進めた結果、バグ修正の時間短縮を実現できました。とはいえ自分なりの書き方やこだわりはなく、企業が定めたルールを守りながらやることが重要だと思っています。

一番印象に残っているプロジェクトを教えてください

プロジェクトに対する熱意や思い、またその中で得た学びや成果、課題をどう解決したかを探る意図があります。

また「応募者がもっとも価値を感じた経験やモチベーションの根源」を通じ、企業のプロジェクトや環境にマッチするか判断する狙いもあります。

プロジェクトの概要、役割、自分が出した成果、直面した課題と解決策を簡潔に説明できるのが理想です。

ECサイトのパフォーマンス改善プロジェクトです。バックエンドエンジニアとしてデータベースの最適化を担当しました。ページロード速度が課題だったため、クエリの見直しやインデックス追加を実施し、検索速度を平均30%改善しました。そしてこのプロジェクトではチーム内で問題を共有しながら改善を進めた経験から、チームワークの重要性を学べたと思っています。

一番誇りに思っている成果・実績は何ですか?

どんな成果を上げてきたのか、その中で自分の強みやスキルがどう活かされたのか探っています。

また成果や実績を語る中で、応募者が自分の経験を客観的に分析し、言語化できる能力があるかが見られています。

対策としては、応募先の企業で活かせそうな成果や実績をアピールすることです。

プロジェクトの背景や課題、自身の役割、取り組んだ施策、そして得られた結果を、できる限り数値で示しましょう。

以前、在庫管理システムのリプレイスで成果を上げたことです。その当時のシステムには問題が多く、在庫データの更新に遅れが生じるような状態でした。そのためバックエンドの設計を見直し、非同期処理を導入することで更新速度を約50%向上させ、さらにミスも大幅に減少させました。結果としてクライアントの業務効率が改善され、感謝の言葉をいただいたことで、大きな励みと自信になったのが印象に残っています。

エンジニア面接で頻出する過去・人間性に関する質問10選

面接では技術面のみならず、応募者を作った過去、そして現在の人間性についての質問も行われます。

この章では、過去や人間性に関する頻出の質問をご紹介します。

どのようにして仕事のモチベーションを維持していますか?

応募者が、自分自身をどのようにマネジメントしているかを確認するためのものです。

エンジニアリングは時に長期間の集中や問題解決への取り組みが求められるため、モチベーションの維持方法は重要な要素になります。

ここは正直に、自分がどのように意欲を高めたり、それを維持したりしているか話すのがいいでしょう。

ただ「お金のために働いている」や「周りから励まされないと頑張れない(周囲への依存)」のような、マイナスと捉えられそうな回答は避けてください。

まず小さくハードルの低い目標を設定して、達成するごとに小さな達成感が得られるようにしています。まさに今プログラミングを学習する中で、日々新しい技術を学ぶことに楽しさを感じているところです。少しずつコードが動く嬉しさもわかってきたので、今後は実務の中で、その学びを成果として形にする経験を積み重ねたいです。

チームメンバーどうしで意見の食い違いが発生したことはありますか?

協調性やコミュニケーション能力を確かめることが目的です。

チームでの意見の食い違いは避けられないものですが、その際の問題を感情的に捉えず、冷静に解決できる姿勢が求められます。

また他者の意見を尊重しつつ、チームの目標を優先できるかも確認しています。

「ありますか?」という質問なので、ある旨を述べたうえで、いつ、どんな状況でそれが起きたかを話しましょう。

解決策や改善プロセスは、聞かれたら答えてください。

はい、ございます。大学でのグループワークの際、レポートのテーマ選びで意見が分かれたことがありました。一部のメンバーは調査がかんたんなテーマを希望したのですが、別のメンバーは独創的でチャレンジングなテーマを提案し、食い違いが起こりました。

全員の意見を冷静に聞き、それぞれの利点や懸念点をホワイトボードにすべて書き出して整理しました。そのうえでどちらが目標実現に近づけるか、またスケジュール内で達成可能かを比較し、個性的なテーマを選ぶ形で合意に至りました。これを機に「冷静に話し合うことの大切さ」を再確認できたと感じています。

メンバーとの意見の食い違いを、どのように解決してきましたか?

この質問の意図は、応募者がチームの中で協調性を発揮しつつ、意見の食い違いを冷静に解決できるかを確認することです。

IT業界では複数人での開発が一般的であり、意見の相違は避けられません。

そのため相手の意見を尊重しながらも、自分の主張を的確に伝え、チームとして最善の解決策を見つける姿勢が求められます。

過去の学校やアルバイト、趣味の活動など、チームで協力した経験から、食い違いや対立を解決したエピソードを考えておきましょう。

その中に、自分の柔軟性や冷静さをアピールできる要素を盛り込むことも大切です。

大学のグループワークで、プレゼンテーションの進め方について意見が分かれたことがありました。一方の意見は効率重視で簡潔に進めるべきというもので、もう一方はより詳細で丁寧な説明をしよう、というものでした。そこで私はまず双方、そして全員の意見を聞き、それぞれの利点と懸念点を整理して共有しました。その後「発表時間内で可能な限り両方の要素を取り入れる案」を提案し、全員の合意を得たということがありました。

上司や同僚からフィードバックを受けたことはありますか?その内容も教えてください

この質問の目的は、客観的に見た応募者の長所や短所、またフィードバックを受け入れ、それを成長や改善に活かす姿勢の有無を確認することです。

ネガティブなものではなく、ポジティブな内容のフィードバックを選び、それによって自分が成長につながったエピソードを話すことです。

未経験者の場合は、過去の学校やアルバイト、趣味での活動を例に挙げ、フィードバックをポジティブに受け止めたエピソードを語ると良いでしょう。

否定的なフィードバックに感情的に反応した印象を与えないよう注意してください。

以前にアルバイトで、接客スキルについて店長から「もう少し柔らかい笑顔を意識すると、お客様からより良い印象をもってもらえる」というフィードバックを受けたことがあります。その際、笑顔が足りなかった理由を考え、緊張していたことに気付きました。その後、仲間にアドバイスを求めて笑顔の練習を行い、意識的に改善に取り組みました。結果、お客様から感謝の言葉を頂く機会が増えたので、フィードバックを素直に受け入れ、行動することは大切なんだなと実感しました。

一緒に仕事がしやすい人、逆にやりにくいと感じる人の特徴を教えてください

応募者の協調性、そして職場の人間関係で何を重視するかを知るのが目的です。

相手を特定して否定するような回答は避け、ポジティブな回答をすれば問題ありません。

とくに「やりにくいと感じる人」を話す際、単に批判するのではなく、どのように関係を改善しようと努めるか補足すると評価されやすいです。

一緒に仕事がしやすいと感じるのは、コミュニケーションを大切にし、情報共有をしっかり行ってくれる人です。アルバイトで同僚と協力して作業を進めたとき、お互いに進捗を確認し合ったことでスムーズに業務を進められました。従って、必要な情報を共有してくれない人とはやりにくいと感じることがあります。そういう場合は、自分から積極的に声をかけ、話しやすい環境を作ることを意識しています。

なお、エンジニアとしての適性を知りたい方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

⇛ITエンジニアに向いている人・向いていない人の特徴!転職のポイントも

自分にとって仕事の意義ややりがいは何ですか?

応募者が仕事に求める価値観およびモチベーションの源を理解することです。

主に応募者の考えが、会社の価値観や文化にマッチしているかを確認することが目的です。

ここではとくに仕事に絞らず、過去の学生時代の思い出、アルバイト、趣味などで感じた達成感や学びを自由に話しましょう。

それが仕事にどのように活かせるかも、忘れずに盛り込んでください。

自分の取り組みが人の役に立つ瞬間を感じられることです。学生時代にチームでプレゼン資料を作成したところ、その成果を評価された経験があり、自分の努力が他者に貢献する喜びを知りました。なのでエンジニアとしても、自分の作ったプログラムやシステムが人に役立つことには、大きなやりがいを感じると思っています。

人間関係で難しい問題をどのように解決しましたか?

応募者がこれまで対人関係で直面した困難をどのように乗り越えたかを知り、問題解決能力やコミュニケーションスキルを確かめるのが目的です。

エンジニアの仕事では、チームでの協力やクライアント対応など、思っている以上に人と関わる機会が多いです。

基本的に「自分はどんな人ともしっかり話し合える」ということをベースにして話せば、失敗はありません。

前職で意見が合わない先輩がいました。忙しいときに指示が曖昧で戸惑うことが多く、一度私から直接話し合いの場を提案しました。まずは自分の理解不足を謝罪し、具体的にどう改善すればいいか相談した結果、明確な役割分担を決めることになり、より業務が円滑になったということがあります。そこで、相手の立場を尊重しながら話し合う重要性を学べたと思います。

これまで最も大きな失敗、そしてどう乗り越えたかを教えてください

これは失敗の内容ではなく、失敗をどう捉えたかや、その後の行動を探る質問です。

IT業界は小さなミスがプロジェクトに大きく影響することもあるため、問題解決能力や適応力、再発防止策を講じる姿勢が求められます。

こちらは「失敗を通じて得た成長」が、「応募先の企業で使えそうな成長」とマッチするよう考えるのがコツです。

大学でプログラミング課題を進めていた際、時間配分を誤り、予定より遅れてしまった経験があります。最初は一人で解決しようと試みましたが、途中で効率が悪いと気付き、先生や同級生にアドバイスを求めました。その結果として効率が圧倒的に改善したので、一人で抱え込まず早めに相談する重要性を学びました。

自分の性格や仕事への姿勢を、周囲はどのように評価していると思いますか?

いわゆる「自己認識力」、また「他者からのフィードバックをどう捉えるか」といった、人間性の部分を確かめるものです。

自分を過度に美化せず、周囲から得たフィードバックを基にした謙虚で前向きな回答を心がけるべきです。

ネガティブなフィードバックを正直に言ったり、マイナスになりそうなことを話すのは避けましょう。

周囲からは「真面目で責任感が強い」と評価されることが多いです。大学のグループワークでは進行役を任されることが多々あり、計画的に物事を進める姿勢を信頼してもらえたのだと思います。また進捗が滞りそうな際にはサポートを積極的に行う姿勢が評価されたのだと感じています。このような経験から、チームで成果を出すために協力し合う姿勢を大切にしつつ、周囲と連携しながら貢献できる人材を目指します。

どんな時にやりがいを感じますか?逆にどんな状況でやりがいを失いますか?

応募者のモチベーションの根源を通じ、企業との相性や適性を判断するのが目的です。

対策としては、企業側の理念やジャンル、募集内容などから、求められていることを把握して、なるべくそれに見合った回答を考えることです。

たとえば最新の技術力を売りにしている会社なら、「新しいツールを試すときのワクワク感」、顧客との信頼性に重きを置いている会社なら、「人から感謝され、笑顔をもらえる瞬間」といった具合です。

やりがいを失う部分については、語尾に「どう工夫しているか」か「改善したか」を付け加え、最終的にプラスの印象につながるよう話せばOKです。

自分の行動が誰かの役に立ち、その結果が目に見えたときにやりがいを感じます。たとえば前職のプレゼンでチームの調査内容をまとめたところ、「分かりやすかった」とフィードバックをもらえたことが嬉しかったです。一方で、目的や成果が見えない状況ではやりがいを失いかけることもあります。その際には小さな目標を設定してコツコツと取り組むことで、モチベーションを維持するよう努めています。

エンジニア面接で頻出するその他の質問10選

エンジニア面接では技術、人間性の他にも、さまざまな質問が行われます。

ここでは、前述で紹介しきれなかった質問をご紹介します。

弊社のサービスを使用したことはありますか?また感想を教えてください

企業やサービスへの関心の度合い、そしてユーザーとしての視点で具体的な感想を述べる能力が問われています。

サービスを利用した経験やリサーチに基づいて具体的な良い点を挙げ、サービスに対する関心や熱意を伝えることが大切です。

ここでは感想はポジティブな内容に限定し、改善案や否定的な意見は聞かれない限り言わないのがポイントです。

使いやすいデザインと、〇〇機能の充実が印象的でした。中でもとくに△△の場面で迅速に情報が得られる点が素晴らしく、ここはユーザーとしても非常に便利だと感じています。また操作が直感的で、初めて利用する人でもスムーズに使いこなせる設計だと感じました。

弊社のサービスの改善点を挙げるなら、どの部分だと思いますか?

応募者が企業のサービスを深く理解のうえ、適切なフィードバックを提供できるかどうかを確認する意図があります。

改善点を述べる際は、ネガティブな印象を与えないよう、サービスの強みを先に認めた上で、あくまで提案という形で述べるのが理想です。

御社のサービスは、直感的で使いやすいデザインが魅力と感じています。ただ検索機能については、もう少し詳細な条件で絞り込めるオプションがあれば便利かなと感じています。たとえば現在はカテゴリごとの絞り込みが中心ですが、キーワードや価格帯での検索が可能になると、さらに利便性が向上すると思います。

エンジニアとして働くうえでもっとも重要視する価値観を教えてください

応募者の価値観が企業やチームの文化と合うか、またエンジニアリングに対する姿勢やモチベーションの根源を確認する質問です。

より確実に内定を勝ち取りたいなら、企業が求める人材像にマッチするような価値観を話すのが無難です。

もし自分にとって共感できない理念や価値観だった場合、無理に考えて嘘で固めるのではなく、そもそも受けないほうがいいでしょう。

コツコツと継続的に学ぶこと、そして都度改善を繰り返すことを重視しています。IT業界は、新しい技術やツールが日々登場するので、自分自身を常にアップデートし続けることが大切だと考えています。これはチームメンバーと協力してプロジェクトを進めていく際にも言えることで、計画通りに進むとは限らないので、都度意見を交換し合って改善を繰り返し、柔軟に対応できるような「型にはまらないやり方」を重視したいと思っています。

弊社の文化や雰囲気をどのように感じているか教えてください

応募者がその企業の文化に適応し、うまく連携できるかを確認するものです。

企業の文化について事前に調査したことを示し、自分の価値観や働き方と企業の文化がどう一致しているか、またどの部分に共感しているかを述べるのがいいでしょう。

御社のオープンなコミュニケーションとチームワーク重視の文化にとくに共感しています。情報共有や意見交換が活発という点に、学び合い、成長できる環境が整っていると感じました。また挑戦的な課題に対して前向きに取り組む姿勢もあり、そういった環境で自分のスキルを磨き、貢献したいと感じています。

弊社で働くにあたって年収や時間、形態など希望はありますか?

応募者の希望が、企業の方針や現実的な条件に合致しているかを見極めるためにこの質問をします。

企業側としても適切な人材を採用するため、応募者が求める条件を知りたいと考えるのは当然です。

答える際は柔軟性を持ちつつ、自分の希望をしっかり伝えることが大切です。

未経験者の場合は給与や勤務時間の希望より、成長機会やキャリアパスについて重視していることを示すと良い印象を与えられます。

現段階ではスキルと経験を身につけることを重視していますので、年収は市場の適性相場程度であれば問題ございません。労働時間についてはフルタイム勤務を希望しますが、納期に合わせて柔軟な働き方ができる環境であれば大変嬉しいです。とはいえ、条件よりもまずは自分自身の成長を支援していただける環境で働くことが、もっとも重要だと考えています。

なお、エンジニアの転職における年収については、以下の記事が参考になります。

⇛転職での年収アップの相場は?年収アップを実現するための方法と注意点を解説

マネージャーかスペシャリストになれるならどちらを希望しますか?

長期的なキャリアビジョン、およびどちらの役割を志向しているのかを知ることで、どのように育成していくかの方向性を決定したり、組織のニーズと合致するか確認したりするのが目的です。

スペシャリスト→マネージャーという流れが一般的ではあるので、もしマネージャーを希望する場合でも、「スキルと経験を積むことを優先し、まずはスペシャリストとしての基盤を築きたい」という意向を伝えておきましょう。

私はまず、エンジニアとしてスキルを高めていくことに集中したいです。なので最初はスペシャリストとして専門知識を深め、実績を積みながら自分の成長を感じていきたいです。将来的にはチームをリードする立場にも興味はありますが、まずは技術力をしっかりと身につけ、信頼されるエンジニアになりたいです。

弊社でどのような形で貢献できると考えていますか?

職務内容に対する期待感や自分の学習姿勢、チームにどのように溶け込むつもりかを確認したい意図があります。

自分がこれまで学んだこと、もしくは強みを活かしつつ、スキルを磨きながらチームに貢献したい姿勢を、自信をもって示すことが重要です。

私の強みは、問題解決能力と学習意欲の高さだと思っています。なので御社のチームでも積極的に自力で学びながら、スムーズに課題解決に貢献できると考えています。将来的にはより技術力を高め、プロジェクトの成功に貢献できるエンジニアとして成長していきたいと思っています。

業務以外で行っているプログラミングや技術系の活動があれば教えてください。

仕事外でも技術を深めるための自主的な努力をしているか、自己成長に努めているか、積極性を確認する質問です。

もし業務外でプログラミングに取り組んでいない場合でも、学習意欲を示す姿勢や今後取り組みたいことを伝えましょう。

主にオンライン学習プラットフォームを利用してプログラミングのスキルを磨いています。最近はPythonを使ったデータ分析の基本を学び、Kaggleなどでデータセットを使って小さなプロジェクトを実施しています。また、今後はGitHubでオープンソースプロジェクトに参加する予定で、自分のコードを他の開発者と共有し、フィードバックを受けながら成長したいと考えています。

通勤可能な距離や時間を教えてください(SESの場合)

通勤にかかる時間や距離が応募者にとって問題にならないか確認するのが目的です。

SESでは案件ごとに企業のオフィスの場所が異なるのが一般的なため、通勤に関する柔軟性や意欲が求められます。

通勤時間や距離については柔軟に対応できることを強調しつつ、必要であれば具体的な距離や時間の上限を正直に伝えてください。

通勤に関しては、最大で片道1時間強ほどの距離であれば対応可能です。初めのうちは現場での経験を積むことを優先したいため、通勤の距離については柔軟に対応するつもりです。長い通勤時間でも、それを有効活用できるよう、可能な限り移動中に技術関連の学習や自己研鑽を行い、業務にも早く貢献できるよう努めます。

なおSESは「やめとけ」と言われることもありますが、その理由やおすすめのSES企業を知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

その他気になることや、質問があればお聞かせください

こちらは面接の終盤にほぼ必ず聞かれる質問で、企業側がそれまで話した内容の中に、応募者から見て不備がなかったか、また応募者の積極性や姿勢が見られています。

事前に企業や業界について調べた内容をもとに、「逆質問」を考えておくと良いでしょう。

もし、考えてきた逆質問を面接ですべて説明されたら、正直に「特にございません」と言って大丈夫です。

逆質問の例文については、次章で紹介しているので参考にしてください。

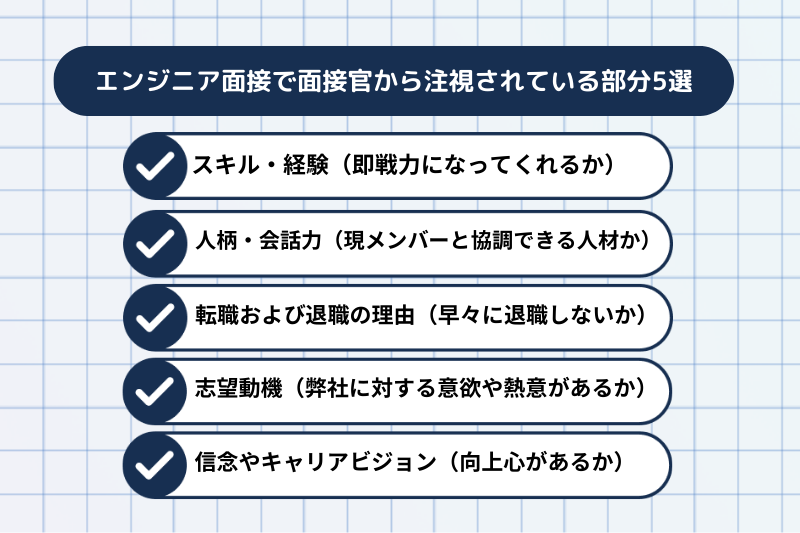

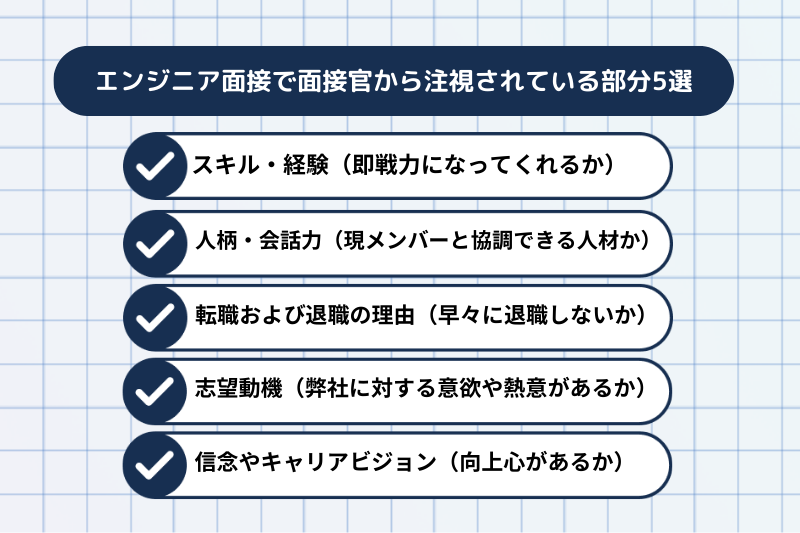

エンジニア面接で面接官から注視されている部分5選

エンジニア面接の対策においては、面接官がどんな部分を注視しているか理解しておく必要があります。

ここでは、エンジニアが面接官から注視されている部分を5つご紹介します。

スキル・経験(即戦力になってくれるか)

エンジニアの採用では、まず応募者のスキルや経験が、企業が求める業務にどれだけマッチするかが重要視されます。

具体的にはプログラミング言語やツールの理解度、また実務経験で得た具体的な成果が評価対象となります。

すでに即戦力となるスキルをもっている人は、短期間で業務に貢献できるため、当然企業側とすれば魅力的です。

応募者が自分のスキルを実際にどう活用できるか、またどんな成果を出してきたかを端的に説明するのがコツです。

人柄・会話力(現メンバーと協調できる人材か)

企業は、「チームの一員として円滑に働けるか」も見ています。

いくら技術力が高くても協調性やコミュニケーション力が欠けていると、プロジェクトの進行やチームの雰囲気に悪影響を及ぼすリスクがあります。

面接では会話の仕方や態度を通じて、相手の意見を受け入れる姿勢や誠実さが見られるので、質問に対する応答の明確さや、場の雰囲気を読み取る力がカギとなります。

転職および退職の理由(早々に退職しないか)

どの企業も、採用後すぐに退職されるリスクを避けたいと考えています。

そのため応募者のこれまでの転職回数や退職理由といった質問を通じて、継続性や忍耐力を探っていることが多いです。

面接では自分が不利になることは決して言わず、ポジティブな動機やキャリア形成を目指す姿勢を強調するのが大切です。

志望動機(弊社に対する意欲や熱意があるか)

応募者が企業に対し、どれほどの関心を持ち、真剣に応募しているかも、企業側が重視するポイントです。

そのため、志望動機やサービスに関する質問をし、事業内容や価値観をどの程度理解しているかを見定めることが多々あります。

対策としては、やはり徹底的な下調べで理解すること、そして自分のスキルがどう活かせるかを説明できるようにすることです。

なお以下の記事では、SESへの志望動機の書き方を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

信念やキャリアビジョン(向上心があるか)

エンジニアとして将来どのように成長していきたいかや、どのような技術や役割を目指しているかは重要な評価ポイントであり、高確率で聞かれる質問になります。

明確な信念やキャリアビジョンをもつ人材は自己研鑽を怠らず、企業に対しても長期的な貢献が期待できるものです。

具体性に欠けたり、あまりに現実離れした目標を掲げると信頼を損なってしまう可能性もあるので、企業の方向性とマッチするビジョンを示すのが理想です。

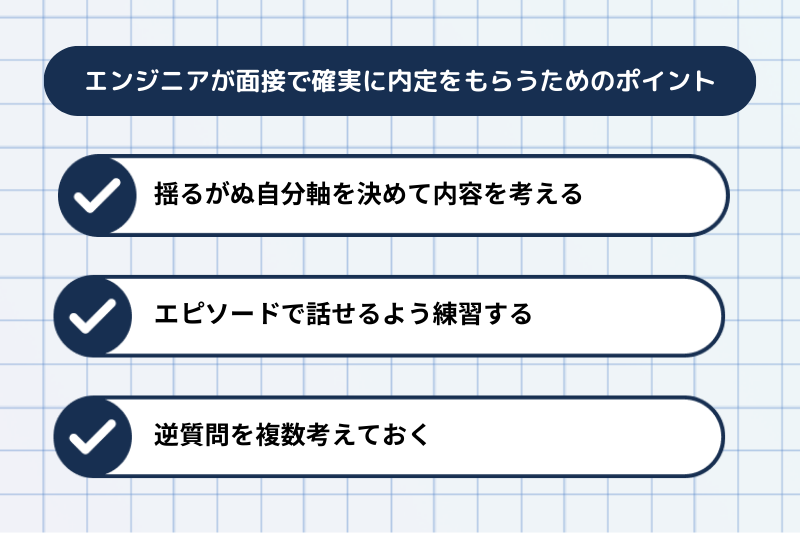

エンジニアが面接で確実に内定をもらうためのポイント

この章では、エンジニアが面接で確実に内定をもらうためのポイントとして、とくに重要な3つをご紹介します。

揺るがぬ自分軸を決めて内容を考える

面接では、自分がどのような価値観や目標を持ち、それが企業の方向性とどうマッチするか明確に伝えなければなりません。

自分軸をしっかりと定めることで、一貫性のある回答が可能になります。

わかりやすいところでいうと、「エンジニアとして大切にしている信念」や「キャリアで達成したい目標」を軸にするのがおすすめです。

エピソードで話せるよう練習する

スキルや経験を伝える際、具体的なエピソードを交えることで説得力が増すのでおすすめです。

プロジェクトの成果や問題解決に貢献した事例を話すと、面接官に印象を残しやすくなります。

STAR法(状況、課題、行動、結果)を意識して、なるべく数字を含めた内容を考えることで、より説得力が増します。

逆質問を複数考えておく

逆質問は、応募者の意欲や企業への関心を示すためにも、複数考えておくことをおすすめします。

企業側から「いい質問だ」と思ってもらえれば、面接において大きな加点となります。

おすすめの逆質問の例文については、次章でくわしく紹介します。

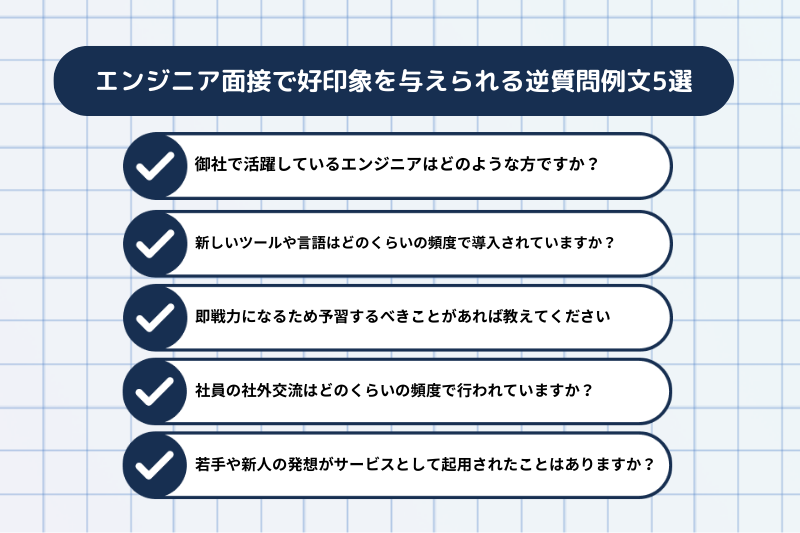

エンジニア面接で好印象を与えられる逆質問例文5選

逆質問は内容次第で、エンジニア面接の内定をより確実なものにしてくれるので、用意しておくに越したことはありません。

この章では、エンジニア面接で好印象を与えられる逆質問の例文を5つ厳選してご紹介します。

御社で活躍しているエンジニアはどのような方ですか?

どのようなエンジニアが活躍しているのか、人事側目線での話を聞くことで、その企業がどんなエンジニアを評価しているのかを把握することが出来ます。

その評価されているポイントが自分の価値観や適性がマッチしているかを確認するための逆質問です。

またこの質問をすることで、「この人は企業の文化への関心を持ち合わせていて、また上昇志向の高い人材である」といったアピールを人事側へすることができます。

新しいツールや言語はどのくらいの頻度で導入されていますか?

企業の技術的な進化に対し、関心を示す姿勢を示せる質問です。

また応募者側としては、新しい技術やツールの導入頻度を理解することで、どれくらいモダンな環境が整っているかどうかを探れるのもメリットでしょう。

即戦力になるため予習するべきことがあれば教えてください

入社前から積極的に準備し、早く戦力として活躍するための努力を惜しまない意欲をアピールできます。

またこの質問によって、入社後にまずどんな業務を任されるかをある程度想定できることもメリットです。

学習意欲もアピールできるので、「教えてもらうだけではなく自分から学びたい」という主体性を評価してもらえる可能性が高まります。

社員の社外交流はどのくらいの頻度で行われていますか?

職場の雰囲気や社員同士のつながり、社外での活動を通じたスキルアップへの関心を示す意図があります。

チームワークやコミュニケーションを大切にする姿勢や協調性、学びの場を広げたいという積極性をアピールできるでしょう。

また社外での交流を通じ、自らのスキルや視野を広げたいという成長意欲も伝えられるので、その部分が評価される可能性も高まります。

若手や新人の発想がサービスとして起用されたことはありますか?

新しいアイデアや若手の意見を、企業側がどれほど重視してくれているか、つまり「新たな挑戦を歓迎してくれる環境か」を確かめられる質問です。

また単なる指示待ちではなく、自分の意見や提案を積極的に発信していきたいという意欲をアピールできます。

エンジニアの面接対策で多くの方が見落としがちな注意点

エンジニアの面接対策では、ちょっとしたミスや見落としが致命傷になってしまうことも珍しくありません。

この章では、エンジニアの面接対策で多くの方が見落としがちな注意点を紹介しますので、ぜひ面接対策として頭に入れておくことをおすすめします。

話す内容のみならず非言語の部分も意識する

エンジニアの面接では話す内容が重要ですが、それ以上に非言語コミュニケーションが面接官に強い印象を与えます。

非言語コミュニケーションとは、具体的には以下のようなものです。

- 表情

- 身振り手振り

- 姿勢

- 歩き方

- 話し方

- 声のトーン

たとえば無意識に腕を組んだり、目を合わせずに話したりすると、閉鎖的で自信がない印象を与えてしまいます。

明るい表情や相槌、話しやすい声のトーンなどが徹底できていれば、誠実で自信に満ちた印象を与えることができます。

話す内容ばかりに気を取られ、上記がおろそかになってしまっては本末転倒なので気を付けましょう。

用意していない質問が来ても堂々と話す

面接では予想外の質問をされることもあります。

その時いかに焦らず冷静に対応できるかどうかが合否を大きく分けるといっても過言ではありません。

重要なのは、どんな質問にも自信をもって対応し、思考を整理して答える姿勢です。

準備していない内容でも、落ち着いて自分の考えを整理し、堂々と答えましょう。

どうしても回答が出てこない場合もあたふたして動いたりせず「今ここでうまく答えるのは難しいですが、~」などと前置きし、ゆっくり話すことを意識しましょう。

ネットの回答例をそのまま使わない

ネットで見つけた回答例をそのまま使うことはなるべく避けましょう。

面接官は、応募者の本音や実際の考えを知りたいと考えています。

自分自身の経験や思考を基にしたオリジナルの回答をすることが、信頼性を高めます。

本記事含め、ネットの回答例はあくまで「参考」とし、自分の考えや価値観を盛り込むことが大切です。

エンジニアが面接で必ず守るべきマナー

面接では、話す内容がいくら立派でも、マナーが守れていないと不利になってしまいます。

この章では、エンジニアが面接で必ず守るべきマナーをご紹介します。

受付からスタートまでのマナー

面接当日は、10分前には会場に到着するのが理想です。

早すぎても遅すぎても印象が良くないため、5分前に受付を済ませるようにしましょう。

受付でも面接官と同じように礼儀正しく振舞い、自己紹介や挨拶をきちんと行ってください。

待機中もスマートフォンの電源はオフにし、静かに待機しましょう。

面接中のマナー

面接中は、椅子に浅く腰掛け、背筋を伸ばして座りましょう。

そして会話中は、相手の目を見て話すことが基本ですが、視線が合いづらい場合は、相手の額を見ることで、目線を合わせているように見せることができます。

自分の考えを伝える際も極力簡潔に答え、過度に自信をもちすぎず、謙虚さをもつことが大切です。

面接終了後のマナー

面接が終了した後も油断は禁物で、退室後の振る舞いに注意が必要です。

廊下やエレベーターでの行動が、他の社員の目に留まることもありますので、常に見られているつもりで礼儀正しく振る舞いましょう。

面接を終えた後は、面接官やスタッフに笑顔で「ありがとうございました」と、感謝の気持ちを伝えることが重要です。

最後まで丁寧な態度を保つことで、良い印象を与えることができます。

エンジニアがWeb面接で必ず守るべきマナー

現代のエンジニア面接はWebで行われることも多く、その際もマナーが存在します。

ここでは、エンジニアがWeb面接で必ず守るべきマナーについて解説します。

開始前のマナー

事前準備として、安定したインターネット接続の確認を行いましょう。

たとえばインターネットの不具合で面接が中断してしまうと、いい印象を与えるのは難しくなります。

またカメラやマイクの動作確認を行い、照明も適切に調整して、見た目に気を使いましょう。

その他、背景や周囲の音にも注意を払い、面接官に不快な思いをさせないよう配慮するのがポイントです。

面接中のマナー

Web面接では対面よりも声が伝わりにくいので、すこし大きな声で話すように心掛けましょう。

また話す時はカメラを見て、相手が話すときは画面に目を向けることが大切です。

視線がずれると、相手には無礼に感じられる可能性があるため、意識的に目線を合わせることを心掛けてください。

またWeb面談の場合、少なからずタイムラグがあります。

相手の話が終わったことを確認してから、一呼吸置いて話し始めることで、相手の話をしっかり聞いている印象を与えられるでしょう。

こうした細かい気配りが、面接を成功させるカギとなります。

面接終了時のマナー

Web面接が終了した後は、必ず笑顔で「ありがとうございました」と感謝の意を伝え、相手にお辞儀をする動作を忘れずに行いましょう。

また、注意すべきは退出のタイミングです。

接続を切るのは面接官が先であることが多い傾向にあるので、先に切断を依頼されない限りは、こちらから切るのは避けたほうが無難です。

エンジニア面接で落ちてしまう理由

ここまで紹介した内容をすべて徹底できていても、面接で落ちてしまうときはもちろんあります。

この章では、惜しくもエンジニア面接で落ちてしまう理由について解説します。

スキル・技術が伴っていなかった

求められるスキルや技術の不足が、落ちてしまう主な理由です。

ほとんどの企業は即戦力を求めているため、とくにプログラミングの実力や経験が不足していると、致命傷になりがちです。

技術に関しては「自己評価」と「企業が求めている実力」にギャップがないよう、十分な準備と学習を行うことが大切です。

エンジニアに求められるスキルについては、以下の記事も参考になります。

⇛システムエンジニアに向いている人の特徴や活かせる経験・スキルを解説

希望の仕事内容やポジションが合致しなかった

希望する仕事内容やポジションが、企業のニーズとマッチしないことも、落ちる原因のひとつです。

たとえば企業が求めている役割・ポジションと、応募者が得意とする仕事内容が異なると、当然不利になります。

面接前に企業の仕事内容やポジションにしっかりと目を通し、自分の希望や得意分野とマッチするか見極めるようにしましょう。

将来したいことやキャリアビジョンにズレがあった

将来のキャリアビジョンのズレも、エンジニア面接で落ちる原因となります。

企業は「長期的に働く意欲のある人材」を欲しています。

にもかかわらず「他の業界で活躍したい」「ゆくゆく独立したい」など、結果的に辞めることを連想させる発言をしてしまえば、選考で不利になるのは当然です。

面接では「企業内でどのように成長していきたいか」「企業内でどのようにキャリアを築いていくのか」を伝えましょう。

まとめ

エンジニア面接では、技術的なスキルや経験だけでなく、コミュニケーション能力や人柄、さらには非言語コミュニケーションも重視されます。

面接前に自己紹介や志望動機、また過去の経験や成果をコンパクトに伝える準備が、面接の合否を分けると言っても過言ではありません。

他にも面接中のマナーや注意点など、緊張状態にもかかわらず考えることは多岐にわたるため、内定を勝ち取るのは簡単ではないことは筆者も痛いほどわかります。

1回で合格を狙うのは非常に困難で、場数を踏んで「面接慣れ」することも大切なので、焦らず堂々と振る舞い、合格率を上げてほしいと思います。

もし面接対策で不安のある方は、転職エージェントを活用しましょう。

活学キャリアでは、専任のキャリアアドバイザー兼リクルーティングアドバイザーが、書類のみならず、応募者の「想い」や「ポテンシャル」といった魅力を存分に伝えてくれるため、内定確率とマッチ率を大きく上げることが可能です。

求人も未経験者向けのものが1,200件以上、転職成功率は98.7%を誇り、求人の中には「給料をもらいながらプログラミングを学べる求人」もたくさん含まれています。

優良求人豊富なエージェントで、強力な転職支援を受けたい方は、ぜひご検討ください。

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。