カテゴリー

インフラエンジニアは底辺?データと体験談で解消!

インフラエンジニアは底辺だから避けた方がいい

将来性がないからやめた方がいい

IT業界への転職を考えている方なら、こうした声に不安を感じたことはあると思います。

本記事を読めば、実際にインフラエンジニアは本当に「底辺」の職業なのか、それとも単なる誤解なのかがわかります。

インフラエンジニアが「底辺」と言われる理由の真相と、実際の年収データや将来性、そして価値の高いエンジニアになるための具体的な方法もわかるので、ぜひ最後までお読みください。

- インフラエンジニアが「底辺」と言われる主な理由

- 底辺と誤解されがちな実態をデータで検証

- 底辺扱いを避けるために身につけるべきスキルや資格

- 年収やキャリアの伸び方から見える本当の価値

- 未経験でも底辺ではなくキャリアアップできる道筋

インフラエンジニアは「底辺」というのは本当?

結論として、インフラエンジニアは決して「底辺」の職業ではなく、むしろ現代社会において欠かせない存在です。

企業のシステムが正常に動作し続けるためには、サーバーやネットワークといったITインフラの安定稼働が不可欠だからです。

例えばECサイトで商品を購入する際、決済システムが止まったりページが表示されなかったりしたら、企業は大きな損失を被りユーザーからの信頼も失ってしまいます。

こうしたトラブルを未然に防ぎ、システムを安定して運用するのがインフラエンジニアの役割です。

「底辺」と言われる背景には、

- 業務の性質上、目立ちにくい

- 未経験者歓迎の求人が多い

- 開発職と比べて成果が見えにくい

といったものがありますが、あくまで表面的な印象にすぎません。

実際には高度な技術力と責任感が求められる、重要な職種なのです。

インフラエンジニアは「底辺」どころか社会を支える存在

前述でも触れていますが、インフラエンジニアは「底辺」どころか、社会を支える存在といって過言ではありません。

その理由を見ていきます。

常に高い需要があり「底辺」とは真逆

インフラエンジニアの需要は極めて高く、今後も継続的な需要拡大が見込まれています。

理由はデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速で、あらゆる企業がデジタル化を進める中、ITインフラの重要性はますます高まっているからです。

新しいシステムの導入や既存システムの刷新には、必ず専門知識が必要です。

また、クラウド化の進展も需要を押し上げており、AWSやMicrosoft Azureなどのサービスの利用が一般的になってきて、これらの環境を適切に設計・構築・運用できるエンジニアの価値も高騰しています。

実際に転職市場でも求人数は多く、特に以下のようなスキルを持つ人材は引く手あまたです。

- クラウドアーキテクチャの設計経験

- コンテナ技術(Docker、Kubernetes)の実務経験

- DevOpsの実践経験

- セキュリティ関連の知識・経験

努力次第で年収アップできる職種

インフラエンジニアはスキルアップによる年収向上の可能性が高い職種です。

未経験からスタートした場合の年収は300万〜400万円程度ですが、経験を積み専門スキルを身につければ、十分に収入を向上させられます。

とくに近年は、クラウド関連のスキルがある方の年収が高い傾向にあります。

AWS認定ソリューションアーキテクトやMicrosoft Azureの上位資格を持つエンジニアなら、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

筆者の友人は、未経験からインフラエンジニアになり、3年間でAWS関連のスキルを集中的に学習し資格も取得しました。

現在は年収700万円前後のクラウドエンジニアとして活躍しています。

幅広い知識が身につき「誰でもできる仕事」ではない

インフラエンジニアの業務は多岐にわたり、決して「誰でもできる単純作業」ではありません。

必要な技術の例を以下に記します。

- サーバーOS(Linux、Windows Server)

- ネットワーク技術(TCP/IP、ルーティング、スイッチング)

- 仮想化技術(VMware、Hyper-V)

- クラウドサービス(AWS、Azure、GCP)

- データベース(MySQL、PostgreSQL、Oracle)

- セキュリティ(ファイアウォール、暗号化、認証)

これだけ幅広い領域をカバーする職種を「誰でもできる」とは考えがたいです。

しかも、技術の進歩に合わせて常に学習し続ける必要があります。

例えば、最近では従来のオンプレミス環境からクラウドへの移行案件が増えており、両方の技術を理解しているエンジニアの価値は非常に高いです。

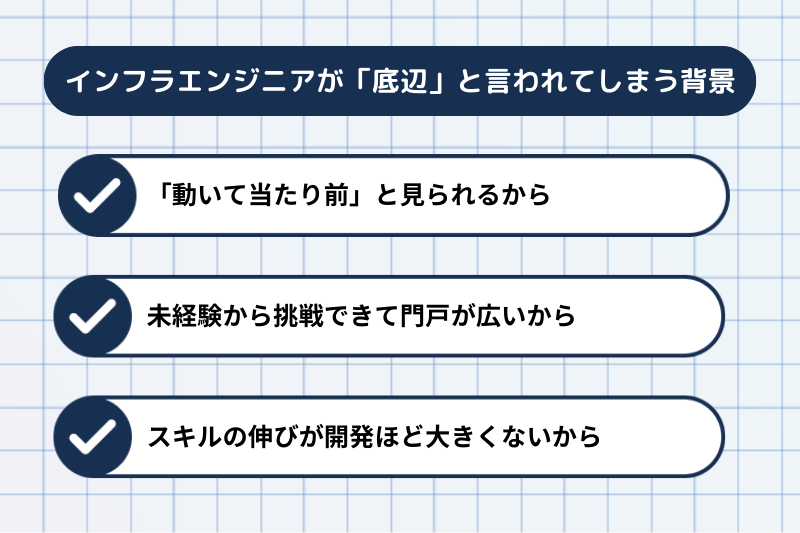

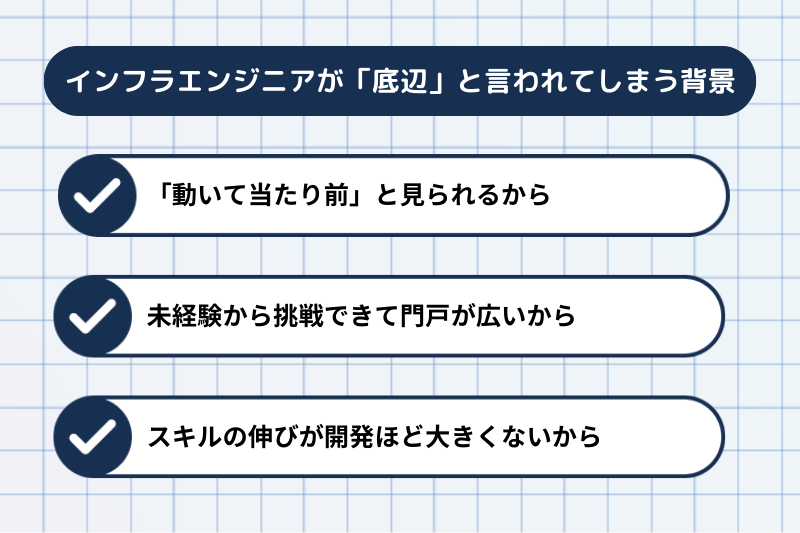

インフラエンジニアが「底辺」と言われてしまう背景

底辺ではない理由を述べてきましたが、ここでは、なぜインフラエンジニアが「底辺」と言われるのか見ていきます。

ただし一方で、「底辺」どころか最強のキャリアと称される理由も存在します。

安定性やスキルの資産性を整理した記事は インフラエンジニア最強説は本当?そう言われる理由・デメリットも紹介 を参考にしてください。

「動いて当たり前」と見られるから

「底辺」と誤解される最大の理由は、業務の成果が見えにくいことです。

インフラは「動いて当たり前」と考えられがちで、正常に稼働している限り注目されない、いわゆる「縁の下の力持ち」的な存在といえるでしょう。

例えばWebアプリ開発者が新しい機能をリリースすれば、ユーザーから「便利になった」「使いやすくなった」という評価を受けられます。

一方、インフラエンジニアがシステムの安定性を99.9%から99.99%に向上させても、その努力はほとんど認知されません。

この「見えない貢献」が、職種への理解不足を招いているものの、実際には最も重要な基盤を支えているのです。

インフラエンジニアとして働く筆者の知人は、以前「大規模なトラブルが発生した時だけ『インフラ部門が悪い』と言われるのが辛い」と話していて、普段の努力が報われにくい環境で働く辛さをひしひしと感じました。

未経験から挑戦できて門戸が広いから

インフラエンジニアは未経験者でも比較的挑戦しやすい職種で、この参入のしやすさが「底辺」という誤解を生んでいる一因でもあります。

確かに、以下の理由から、未経験者歓迎の求人は多いです。

- 基本的な運用業務から段階的にスキルアップできる

- 研修制度が充実している企業が比較的多い

- 実機に触れながら学習できる環境がある

- 資格取得による成長の指標が明確

しかし「未経験から始められる」ことと「簡単な仕事」であることはイコールではありません。

幅広いバックグラウンドを持つ人材を受け入れ、しっかりと育成する土壌があることは、業界の健全性を示しています。

挑戦しやすい環境があることと、実際の業務の難易度は別次元の話なのです。

スキルの伸びが開発ほど大きくないから

開発職と比較してスキル成長が見えにくい点も、誤解の原因の1つです。

アプリケーション開発の場合、新しいプログラミング言語やフレームワークを学ぶたびに目に見える成果物(アプリケーション)を作れます。

GitHubにコードを公開したり、個人プロジェクトを立ち上げたりして、スキルアップを対外的にアピールしやすいです。

一方、インフラエンジニアのスキルアップは、

- システムの安定稼働率向上

- 運用コストの削減

- セキュリティリスクの軽減

- 障害対応時間の短縮

といった、数値化はできるものの外部から見えにくい成果が中心となります。

この違いが「インフラは成長しにくい」という印象を与えているのかもしれません。

しかし実際には、インフラエンジニアも常に新しい技術を学び、高度なスキルを身につけています。

特に最近は、コード化されたインフラ(Infrastructure as Code)やコンテナオーケストレーションなど、開発職に近いスキルも必要になってきています。

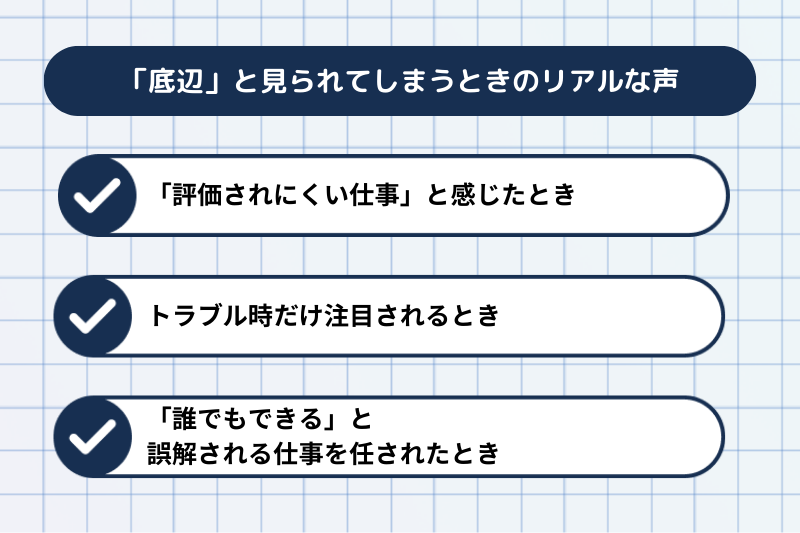

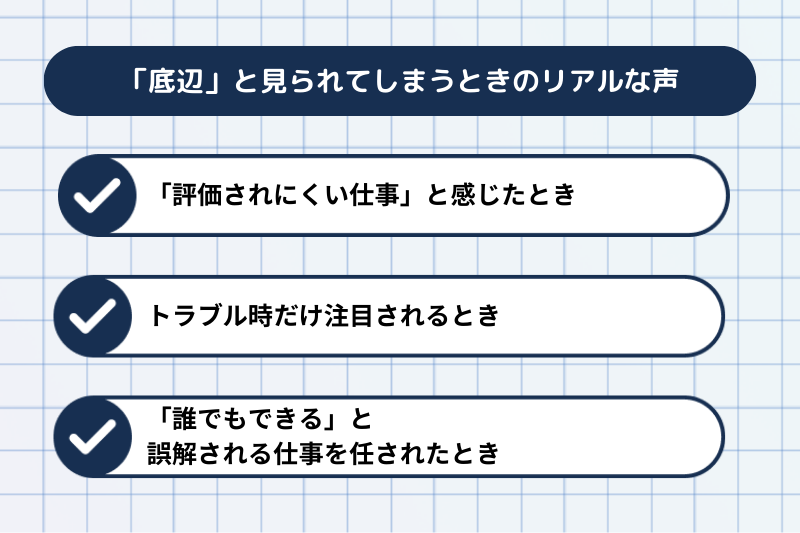

「底辺」と見られてしまうときのリアルな声

ここでは、「底辺」と見られた際に感じる、インフラエンジニアのリアルな声をお届けします。

「評価されにくい仕事」と感じたとき

筆者が実際にインフラエンジニアとして以前の会社で働いていた際、同僚は以下のようなことを話していました。

昇進や昇格の基準が曖昧で、どれだけ頑張っても正当に評価してもらえない。

インフラエンジニアの成果は定量化しにくく、人事評価において不利になりがちです。

なぜなら、開発職のように「新機能のリリース数」や「バグ修正件数」といった明確な指標がないからです。

たしかに私の前職では、インフラチームが監視システムを改良し、障害発生前の早期発見率を30%向上させたことがあります。

これによって年間数千万円の損失を防いだにも関わらず、その価値が適切に評価されることは少なかった、というのが実情でした。

トラブル時だけ注目されるとき

筆者の友人の例として前述していますが、

普段は忘れられているのに、障害が起きたときばかり急に注目される

これも典型的なインフラエンジニアの悩みです。

ただ、これは裏を返せば「トラブル時に最も頼りにされる存在」でもあって、実際に企業でシステム障害が発生した際、最前線で問題解決に当たれるのはインフラエンジニアしかいません。

迅速な原因特定と復旧作業で、企業の損失を最小限に抑える、という重要な役割を担っています。

「誰でもできる」と誤解される仕事を任されたとき

これも筆者の前職にて、後輩が話していた悩みです。

簡単な監視業務ばかり任されて、スキルアップできない

確かに、インフラエンジニアの業務の中には定型的な作業もありますが、これは「誰でもできる簡単な仕事」ではなく、システム全体を理解するための基礎段階です。

経験豊富なエンジニアほど、これらの基礎の重要性を理解していて、「つまらない」と感じる業務も、将来の成長のための重要なステップなのです。

年収データから考える「底辺」論の真偽

年収データを見ると、「底辺」職種でないことは明らかです。

厚生労働省「職業情報提供サイト job tag」によると、インフラエンジニアの平均年収は628.9万円とされており、年代別に見ても20代で300〜400万円台、30代で500〜600万円台、40代で600〜700万円台、50代以降で約732万円と、着実に上昇しています。

<一覧表>

| 年代 | おおよその年収 |

|---|---|

| 20代 | 300万〜400万円台 |

| 30代 | 500万〜600万円台 |

| 40代 | 600万〜700万円台 |

| 50代以降 | 約732万円 |

特に注目すべきは、スキルや経験に応じて確実に年収が上がっている点で、これは需要の高い職種であることの証明といえるでしょう。

これらの数字を見ても、インフラエンジニアは「底辺」ではなく、むしろ、IT業界の中でも十分に高い水準の収入を得られる職種といえます。

インフラエンジニアの年収レンジや上げ方の具体策は、最新の統計に基づいた 〖2025年最新〗インフラエンジニアの平均年収 で詳しく解説しています。

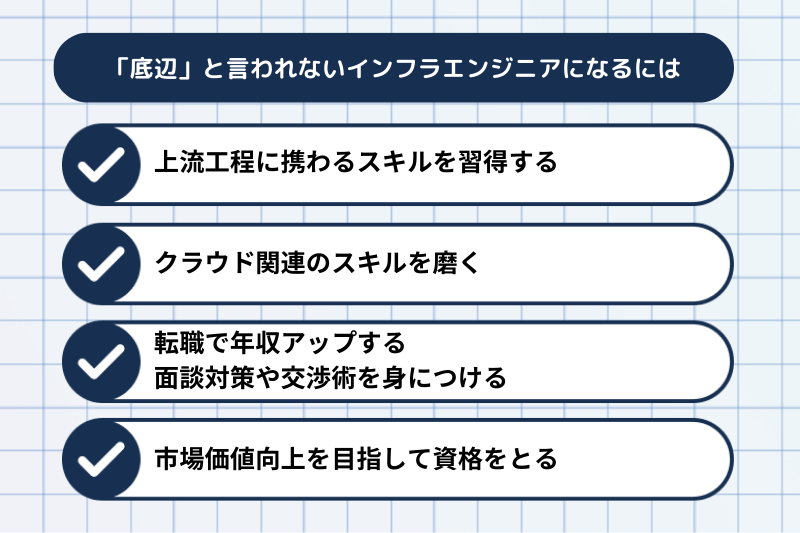

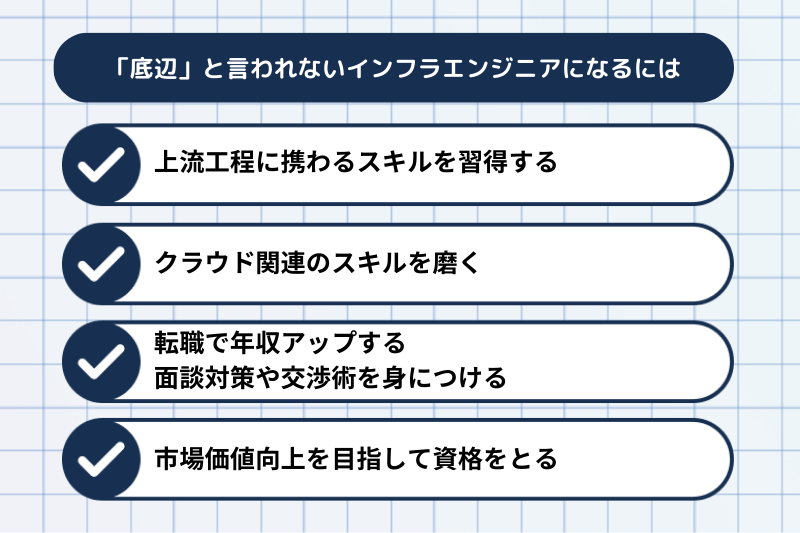

「底辺」と言われないインフラエンジニアになるには

ここでは、インフラエンジニアとして「底辺」と言われないための方法を紹介します。

未経験から段階的にスキルを積むロードマップは インフラエンジニア未経験からでもなれる?転職成功のコツ・資格・年収まで紹介 にまとめています。

さらに、どの資格を優先すべきかは インフラエンジニアを目指すには資格が必要?取るべき資格や取得のメリットをご紹介! をチェックしてみてください。

上流工程に携わるスキルを習得する

価値の高いインフラエンジニアになるためには、上流工程(要件定義・設計)のスキル習得が重要です。

運用・保守の業務から始まったとしても、以下のスキルを段階的に身につけることで上流工程に携われるようになります。

| 必要なスキル | 詳細 |

|---|---|

| システム設計スキル | ・業務要件からシステム要件への落とし込み ・非機能要件(性能、可用性、セキュリティ)の定義 ・インフラアーキテクチャの設計 ・容量設計・性能設計 |

| コミュニケーションスキル | ・ユーザー部門との要件ヒアリング提案資料の作成・プレゼンテーション ・プロジェクト関係者との調整技術的な内容を分かりやすく説明する能力 |

上流工程に携わることで、技術面だけでなくビジネス面での価値も理解できるようになります。

クラウド関連のスキルを磨く

現在最も需要が高く、高年収が期待できるのは以下のようなクラウド関連のスキルです。

| スキル名 | 詳細 |

|---|---|

| 主要クラウドプラットフォーム | ・AWS:最大手のクラウドサービス、豊富なサービス群 ・Microsoft Azure:Office 365との親和性が高く企業導入が進む /Google Cloud Platform:機械学習・データ分析に強み |

| 習得すべき技術スキル | ・Infrastructure as Code(Terraform、CloudFormation) ・コンテナ技術(Docker、Kubernetes) ・CI/CD(継続的インテグレーション・継続的デリバリー) ・モニタリング・ログ分析ツール |

これらを身につけることで、従来のオンプレミスとは一線を画した価値を提供できるようになります。

実際にクラウドスキルを持つエンジニアの求人倍率は非常に高く、転職市場でも引く手あまたの状況です。

特にクラウド関連は求人倍率が高く、レバテックキャリアによれば2023年8月時点でインフラエンジニア求人は1,922件に達し、2年半で約2倍に増加しています。(出典:レバテックキャリア )

転職で年収アップする面談対策や交渉術を身につける

スキルアップと並行して重要なのが、適切な評価を受けるための転職スキルです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 効果的な職務経歴書の書き方 | ・技術スキルを具体的に記載(使用した技術、規模、期間) ・数値化できる成果は必ず数字で表現 ・問題解決の具体的な事例を記載 ・プロジェクトでの役割と貢献を明確に |

| 面接対策のポイント | ・技術的な質問に対する準備(実際の経験に基づく回答) ・業務改善や効率化の提案事例 ・今後のキャリアプランの明確化 ・企業が抱える課題への解決策提案 |

| 年収交渉のコツ | ・市場価値を事前に調査 ・具体的なスキルと経験を根拠に提示 ・複数の選択肢を用意して交渉力を高める ・転職エージェントの活用 |

これらの習得で、同じ技術力でもより高い評価を受けられるようになります。

市場価値向上を目指して資格をとる

以下のようなIT資格の取得も市場価値向上に効果的です。

| レベル感 | 具体的な資格 |

|---|---|

| 基礎レベル | ・ITパスポート ・基本情報技術者 |

| インフラ専門 | ・CCNA ・LinuC/LPIC ・AWS認定クラウドプラクティショナー |

| 上級レベル | ・AWS認定ソリューションアーキテクト ・CCIE ・情報セキュリティスペシャリスト |

資格取得は以下のメリットがあります。

- 客観的なスキル証明:面接や履歴書でアピールしやすい

- 体系的な学習:実務では触れない分野も学習できる

- 資格手当:企業によっては月額数千円〜数万円の手当

- 転職時の差別化:同じ経験年数でも有利になる

筆者の知人に、年収を3年間で250万円ほど増やしたインフラエンジニアがいるのですが、その方は「CCNA」と「AWS認定ソリューションアーキテクト」の2つの資格を取得し、一気に仕事の単価を上げたと話しています。

特にCCNAは、ネットワークの根幹を理解するうえで欠かせない資格です。

なぜなら、取得によってシステム全体の動作原理が見えるようになり、単なる運用作業から設計・構築業務へのステップアップが現実的になるからです。

もしネットワークの基礎から実践的なスキルまで体系的に身につけたいとお考えでしたら、CCNA資格取得コースをご検討ください。

アニメーション動画を使った直感的な学習方法で、難しいネットワーク概念も理解しやすく構成されています。

「底辺」と誤解されがちなインフラエンジニア、そして本当に価値ある技術者への転身を目指す方に最適なプログラムです。

紹介した資格以外にも、インフラエンジニアを目指す際の資格はこちらで詳しく解説していますので、参照ください。

「底辺」と言われても需要がなくならない理由

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」では、2030年までに最大79万人のIT人材不足が生じると予測されており、インフラエンジニアも例外ではありません。

インフラエンジニアの需要は今後も継続的に拡大すると予想され、理由は主に次のとおりです。

- DXの加速

- セキュリティリスクの高まり

- AIやIoTの普及

- 人材不足の深刻化

まずDXの背景で、企業はあらゆる場面でITインフラの専門知識を欲しています。

またDX導入に付随し、企業のセキュリティ対策も、従来以上に重要になっています。

そのため、高度なセキュリティ領域で活躍できるインフラエンジニアの価値は、急速に高まっているのです。

AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)の普及も需要拡大の要因で、大量データの処理基盤やリアルタイム性を要求されるシステムをはじめ、新しい技術分野でもインフラエンジニアの専門性が必要不可欠となっています。

IPA「DX白書2023」でも、DX推進に必要な人材像としてインフラ領域を含むIT基盤エンジニアが挙げられています。

その一方でIT業界全体の人材不足は深刻化、つまり需要拡大と供給不足でインフラエンジニアにとって有利な売り手市場が継続するでしょう。

「底辺」と言われる一方で自分の適性に合えば強みを発揮できる職種です。

特性に合うか不安な方は 「インフラエンジニアに向いている人は?向き不向きをチェックする方法を紹介 」を参考にしてください。

まとめ:「インフラエンジニアは底辺」は誤解にすぎない!

本記事で詳しく解説してきたように、「インフラエンジニアは底辺」という認識は誤解です。

成果や成長が見えにくかったりなど理由はありますが、それ以上の必要性と高い価値をもつ職業であることは間違いありません。

現在IT業界への転職を検討されている方は、ぜひインフラエンジニアという選択肢も前向きに検討してみてください。

もし「本当にインフラエンジニアとして成功できるのか不安」「どのようにスキルアップしていけばいいのかわからない」といった悩みをお持ちでしたら、専門のアドバイザーへの相談をおすすめします。

活学キャリアでは、未経験からIT業界へ挑戦する方向けに、一人ひとりの状況に合わせたキャリア支援を行っています。

インフラエンジニアとしての具体的なキャリアプランニングから、スキル習得のための学習方法、転職活動の進め方まで、包括的にサポートいたします。

「底辺」ではなく、社会を支える重要な存在として活躍できるよう、全力でバックアップいたしますので、まずは気軽に無料カウンセリングであなたの可能性を一緒に探していきましょう。

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。