カテゴリー

インフラエンジニアが仕事についていけない理由と解決策|現場で生き残る働き方

「インフラエンジニアの仕事についていけない…」と感じる人は少なくありません。

突発対応や夜勤、専門知識の多さに圧倒されて挫折するケースもあります。

本記事では“ついていけない”といわれる理由と、現場で続けるための解決策や環境選びのポイントを解説します。本記事はあくまで「仕事が難しくてついていけない」と感じている方向けに、原因と解決策を解説します。

- インフラエンジニアが「仕事についていけない」と感じる代表的な理由

- 現場でついていけないときに取るべき具体的な対処法

- 挫折しやすい環境と続けられる環境の違い

もし「そもそもインフラエンジニアという選択自体に不安がある」「やめとけばよかったと後悔している」という方は、本記事ではなく下記の記事が参考になります。

インフラエンジニアが仕事についていけないといわれる理由

インフラエンジニアの仕事は、システムを「当たり前に動かす」ことが求められるため、プレッシャーが強く、慣れるまでに大きな壁を感じる人も少なくありません。

こうした要因から「ついていけない=底辺」と短絡的に語られることもあります。

しかし実際にはデータや現場の声で異なる実態が見えてきます。

詳細は インフラエンジニアは底辺?データと体験談で解消! を参考にしてください。

ここでは「ついていけない」と言われやすい具体的な理由を解説します。

- トラブル解決するまで仕事を終われない

- 専門知識のキャッチアップが追いつかない

- 学習内容の優先順位が整理できず、知識不足で仕事についていけない

- 業務習熟度が遅れると、周囲との比較で自信を失いやすい

トラブル解決するまで仕事を終われない

インフラ障害は「復旧して初めて仕事が終わる」性質があります。

サーバーやネットワークが落ちると、利用者全員に影響が出るため、途中で帰宅できないこともしばしば。

実際、IPA「IT人材白書」でも、インフラ系職種は他のエンジニアよりも障害対応時間が長い傾向が指摘されています。

「新人の頃、夜19時に発生した障害対応が翌朝4時まで続いたことがあります。復旧できた達成感はありましたが、『体力的についていけない』と痛感しました。」

専門知識のキャッチアップが追いつかない

ネットワーク、サーバー、クラウド、セキュリティなど、インフラ領域は技術の幅が広く、日々進化しています。特にクラウド移行の加速により、従来のオンプレ知識だけでは通用しない場面も増えてきました。

「最初はルーター設定や監視だけで精一杯でしたが、いきなりAWS案件に参加となり、専門用語が飛び交って正直ついていけませんでした。」

学習内容の優先順位が整理できず、知識不足で仕事についていけない

インフラエンジニアは資格取得や新技術の習得がキャリア形成に直結します。

ただ「業務をこなしながら学習も続ける」必要があり、時間的にも精神的にもプレッシャーになるケースがあります。

IPA「IT人材白書2023」によると、インフラエンジニアの自己研鑽時間は平均で月20時間以上。

学習を続けないと「成長できない」という焦りから挫折感を抱きやすいのです。

「インフラエンジニアはきつい」といわれる理由を、以下の記事でさらに詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

業務習熟度が遅れると、周囲との比較で自信を失いやすい

インフラの仕事は「システムが安定している=問題が起きていない」状態が理想です。

そのため成果が可視化されにくく、営業職のように数字で評価されることは少ないです。

結果として「頑張っても認められない」と感じ、やる気を失ってしまう人もいます。

「障害を未然に防ぐ仕組みを作ったのに、上司には『トラブルがなかったから普通』としか言われず虚しかったです。」

インフラエンジニアが仕事についていけないときにすべきこと

「ついていけない」と感じたときに大切なのは、ただ我慢することではなく、状況を整理して改善に動くことです。

ここでは現場で実際に効果がある対処法を紹介します。

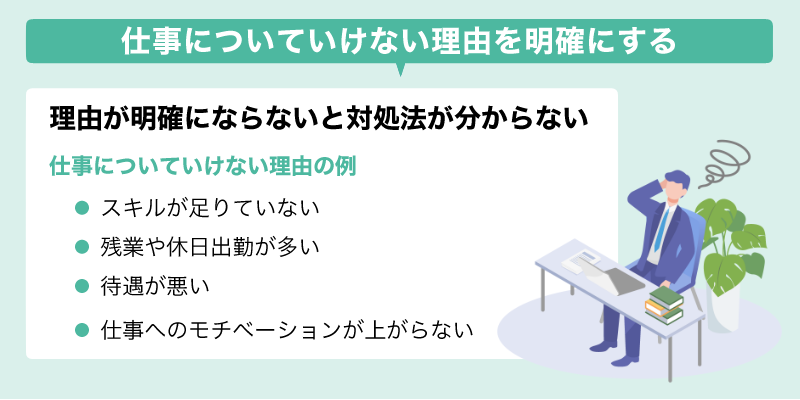

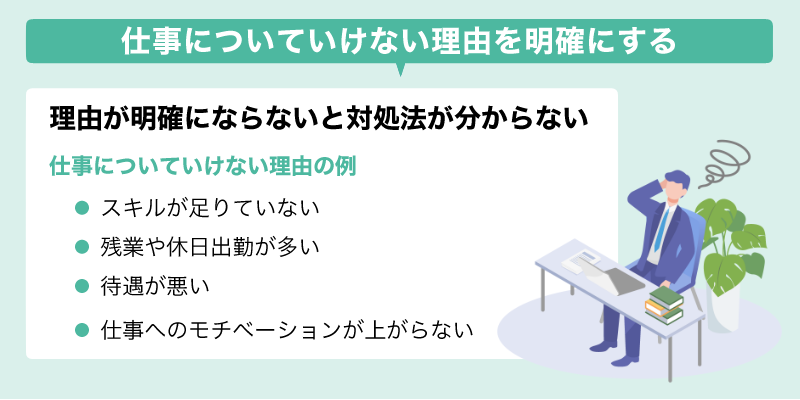

原因を明確にし「何につまずいているか」を切り分ける

インフラエンジニアが仕事についていけない場合、まずは「なぜ仕事についていけないのか」を明確にすることが大切です。

何に悩んでいるのかを把握しなければ、不安や焦りが大きくなるだけで、具体的な解決策にはつながりません。

反対に、悩みや問題が明確になることで、次に取るべき行動や対処法が見えてきます。

例えば、休日出勤が多く疲れが溜まっていることが原因で「仕事についていけない」と感じる場合、有給を使ってリフレッシュするといいでしょう。

気持ちが一新して「ついていけない」という気持ちから抜け出せるかもしれません。

インフラエンジニアの仕事についていけないと感じる理由を紙に書き出すなどして、まずは状況全体を俯瞰して考えてみましょう。

ただ漠然と『しんどい』と思っていた頃は何も変わりませんでした。

ノートに“体力面/知識面/人間関係”と書き出したら、実は知識不足が原因だと気づけて、学習の方向性が定まりました。

上司・先輩に相談して業務を調整してもらう

原因が見えてきたら、信頼できる上司や先輩に相談しましょう。

厚労省の調査でも「職場での相談機会を持つこと」がメンタル不調リスクを下げると報告されています。

実務でも「業務を細かく教えてもらえる」「案件を調整してもらえる」といった改善例は多いです。

先輩に思い切って相談したら、ログ調査の担当を外して、まず監視業務だけに集中させてもらえました。少しずつ業務を増やす形に変わり、やっとついていけるようになりました。

チームで協力体制を作り一人で抱え込まない

インフラは“チームで守る”仕事です。

自分だけで問題を背負い込むと心身に負担が集中し、離職リスクが高まります。

作業手順を共有化したり、自動化ツールを導入したりすることで、属人化を防げます。

実例:

ある企業では「週次で障害対応の振り返り」を行い、知識を共有する仕組みを導入。

その結果、新人でも早くキャッチアップできるようになった事例があります。

学習計画を立ててスキルアップを少しずつ進める

インフラエンジニアの仕事はさまざまありますが、家庭のパソコンを扱えるような単純な業務もあります。

知識や経験が足りない方は、自ら勉強してスキルアップを図っていくことで少しずつ業務レベルを上げていきましょう。

技術力が向上し、それによりすこしずつ大きなプロジェクトに参画できるようになれば、やりがいも感じやすくなります。

1日30分の資格学習や、週1回のハンズオン練習など、細切れの時間でも積み重ねれば十分成果につながります。

どうしても改善できなければ転職を検討する

どうしてもきつければ同業他社への転職を検討するのも1つの方法です。

現在の会社ですでに経験を積んでいれば、実績を活かして条件面を交渉できます。

転職エージェントに頼めば、求人情報だけではわからない仕事の裏側を教えてくれるので便利です。

インフラエンジニアとしての業務そのものが苦しいのであれば、思い切って別の業界に挑戦してみるのも選択肢の一つでしょう。

業界で数年頑張ってきた人なら、豊富なIT知識をアピールできます。

「底辺」と言われがちな状況から抜け出す具体策もあります。

キャリア全体の改善策は インフラエンジニアは底辺?データと体験談で解消! に整理しています。

インフラエンジニアとして働くメリット

インフラエンジニアの仕事は「ついていけない」との声も多々ありますが、当然メリットもあります。

- 将来性が高い

- 年収が高い

- 社会貢献度の高さ

ここからは、インフラエンジニアのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

将来性が高い

インフラエンジニアとして働くメリットとして、将来性が高い点も挙げられます。

経済産業省が発表した「DXレポート」によれば、デジタル技術を活用したビジネスモデルが多種多様な産業に登場し、デジタル化が進行※しています。

今後も、多くの企業がデジタル技術を取り入れることが予想されます。

デジタル技術の普及を考えると、インフラの基盤を整備して安定的な運用を支える役割を果たすインフラエンジニアの需要は、今後も高まると予想できるでしょう。

さらに、最近ではクラウド上でのインフラ構築が一般的となっており、クラウドITインフラに移行する企業も増えています。

クラウドに関する知識をもつインフラエンジニアはとくに重宝され、高い将来性が期待できるでしょう。

インフラエンジニアの将来性については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

※参照:DXレポート

年収が高い

厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag※1」によると、ITインフラなどの基盤システムを構築するシステムエンジニアの平均年収は、約660万円です。

2022年度の日本の全職業の平均年収が443万円※2と発表されたことを考慮すると、インフラエンジニアはかなり高い水準であるといえます。

年収1,000万円以上を実現しているインフラエンジニアもおり、エンジニアのなかでも高い水準が狙える職業です。

平均年収については、こちらでインフラエンジニアになるメリットも交えて詳しく解説しているので、合わせてチェックしてみてください。

※1.参照:厚生労働省「job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

※2.参照:国税庁「令和3年分 民間給与実態統計調査」

社会貢献度の高さ

インフラエンジニアは、社会貢献度が高い職種です。

ITインフラは現在、世界中のあらゆるシーンで使用されています。

情報化社会と呼ばれる現代において、インフラエンジニアは企業のみならず社会からも求められる職業となっているのです。

仕事のなかで、「自分が社会に貢献している」ということを強く意識したい方は、インフラエンジニアとしての業務に高いモチベーションをもって臨めるでしょう。

「インフラエンジニアに向いている人の特徴」を知りたい方は、インフラエンジニアに向いている人の記事をご覧ください。

インフラエンジニアに必要なスキル

インフラエンジニアに必要な4つのスキルについて解説します。

- インフラ設計スキル

- インフラに関する知識

- 提案能力

- プロジェクトマネジメントスキル

必要なスキルを理解して、自分に足りないものは何かをチェックしましょう。

インフラ設計スキル

システムの安定運用には適切な設計が不可欠です。

障害が発生してもシステムがダウンしない高可用性の構成と、性能を考慮した構成を実現するには、高レベルなスキルが求められます。

設計が悪いと構築に影響が出るだけでなく、大きな障害が発生したり、リソースが冗長になったりして、システムの可用性が低くなるリスクは否定できません。

設計スキルを向上させるために、書籍やセミナーから情報を入手したり、ベンダー提供のドキュメントやベストプラクティスを参考にしたりしましょう。

インフラに関する知識

インフラに関する幅広い知識も、インフラエンジニアには欠かせません。

ネットワークやサーバーはもちろん、近年のトレンドになりつつあるクラウド環境についての知識も必要です。

近年はクラウドサーバーを利用した構築が主流となっています。そのため、クラウドサーバーの運用・保守案件が増加しています。

オンプレミスが主流だった時代は、WindowsやLinuxの知識やスキルがあれば問題ありませんでしたが、近年はAzureやAWSなどの主要なクラウドサービスのスキルが必要となっています。

提案能力

インフラエンジニアは、ヒアリング力と提案力が非常に重要な職種です。

とくに上流工程に携わるインフラエンジニアは、顧客の要望をヒアリングし、要件に沿ったインフラを提案する必要があります。

簡単に身につくスキルではないため、経験を積むなかで養っていかなければなりません。

プロジェクトマネジメントスキル

プロジェクトマネジメントスキルがあると、インフラエンジニアとして一歩ステップアップできます。

プロジェクトマネジメントは、リーダー以上のインフラエンジニアを目指す上で必須のスキルです。

上流工程で必要となることが多いスキルですが、運用・保守でもトラブル対応や顧客への報告、チームマネジメントなども発生するため、どの工程でも必要となります。

以下の記事では、仕事内容や必要なスキルをわかりやすく解説していますので、気になる方はぜひご覧ください。

インフラエンジニアとして長く働くために準備しておくこと

今から目指す人は、インフラエンジニアとして長く働くために準備しておくことのポイントを押さえましょう。

キャリア選択や働き方の後悔パターンを詳しく知りたい方は、インフラエンジニアになって後悔する理由の記事をご覧ください。

- 仕事内容をしっかり理解する

- 自分に向いている企業を選定する

- スクールで技術を習得する

以下、それぞれのポイントについて具体的に解説します。

仕事内容をしっかり理解する

インフラエンジニアになって後悔しないためには、まず職務内容を理解する必要があります。

職務内容を理解していないと、就職後に思い描いていたイメージと実際の職務内容のギャップに苦しみ、後悔することになります。

インターネットでインフラエンジニアについて調べたり、実際にエンジニアをしている方に話を聞いたりして、インフラエンジニアの現状を確認しましょう。

自分に向いている企業を選定する

インフラエンジニアになりたいなら、自分に向いている企業を探す必要があります。

企業によって環境は大きく異なるため、自分に合わない環境の企業の場合、後々つらくなる可能性がでてきます。

向いている企業かどうかを確認するため、インターネット上の転職サイトの情報や転職者の口コミなどを確認するとよいでしょう。

転職エージェントなどに聞いてみるとネットには載っていない情報などを得られる可能性もあるため、有効に活用してみてください。

スクールで技術を習得する

インフラエンジニアになって後悔したくないなら、スクールで技術を習得することも検討してみてください。

なぜなら、インフラエンジニアになって後悔する人の中には、「スキル不足により仕事についていけない」と感じるケースも多いからです。

インフラエンジニアには特定の技術や知識が求められるため、事前に学ぶことで仕事への理解を深め、即戦力として活躍できるでしょう。

活学ITスクールなら、インフラエンジニアを目指す際にぜひ取得しておきたい資格「CCNA」の取得が可能です。

未経験者でも最短1ヶ月でCCNAを取得できるため、効率的に学習を進めたい人はぜひチェックしてみてください。

プロのキャリアアドバイザーによる転職・就職支援も提供しており、インフラエンジニアへのキャリアチェンジを徹底してサポートいたします。

まとめ:インフラエンジニアとして成長を続けるために必要な準備をしよう!

インフラエンジニアはITエンジニアの中でもハードな業務であり、ついていけないといわれることがあります。

キャリア全体で「後悔」しないための考え方や体験談については、インフラエンジニア後悔する理由も参考にしてください。

ITエンジニアの中でも短期間で辞める人が多い業界でもありますが、給与が高いなど、その分メリットも多くあるのも事実です。

インフラエンジニアに向いているかどうか、働く企業があなたにあっているかを事前にしっかり確認してください。

自分が向いてるかどうか不安な方は活学キャリアへお気軽にご相談ください。

自分に合ったキャリアの選び方に迷ったら、プロのキャリアアドバイザーに相談できる活学キャリアの無料カウンセリングを利用してみましょう。

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。