カテゴリー

SES案件とは?種類・単価・選び方を実例で理解|面談で見抜く10項目

どんな案件に入るかで、その後のキャリアが変わってしまう…

テストやサポートばかりの案件に回されて不安…

そんな不安、抱えていませんか?

どんな案件に入るかで、あなたの未来は大きく変わります。

本記事は基礎→見抜き方→実例→手順の順に、良い案件だけを選ぶ型を解説します。

この記事でわかること

・SES案件の仕組みと契約形態の違い

・職種別の単価相場と契約期間の目安

・危ない案件の見抜き方と面談で聞く10項目

・優良企業を選ぶ4基準と未経験でも開発案件を狙う具体手順

活学キャリアでは、一次・二次請け中心の案件に限定しブラック排除を徹底。迷ったら無料相談を活用してください。

SES案件とは?契約形態と仕組みをやさしく解説

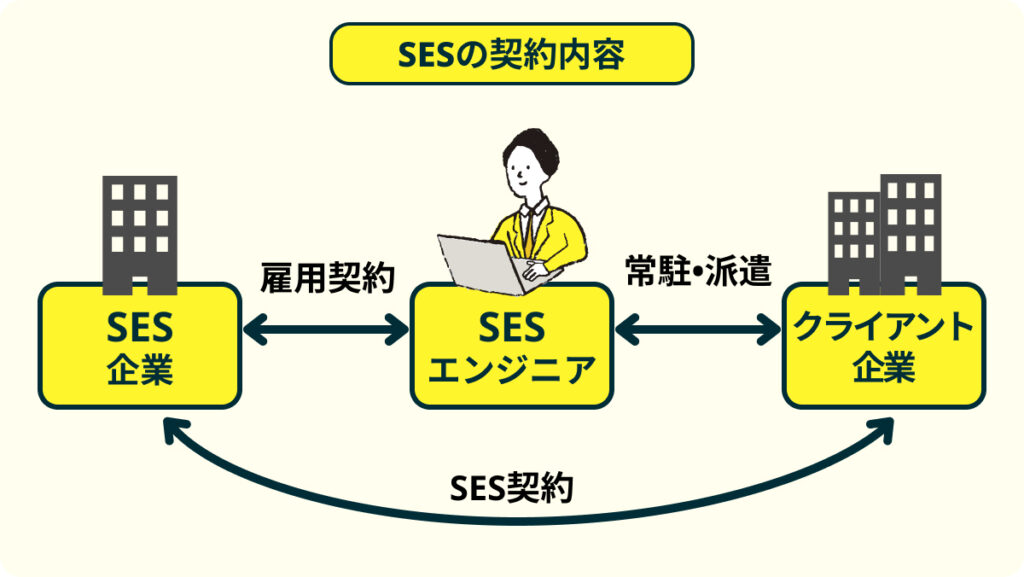

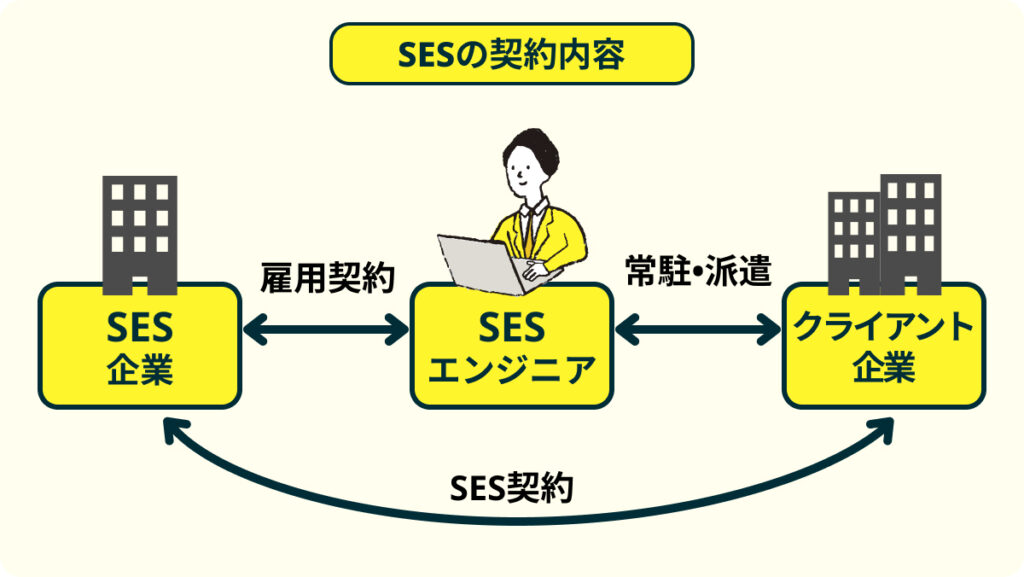

SES(System Engineering Service)とは、エンジニアが所属企業に雇用されたままクライアント先で業務を行う働き方。

成果物ではなく業務の遂行に対して報酬が発生します。

派遣と似ていますが、雇用関係や責任範囲が異なります。

契約形態の違い(準委任/請負/派遣)

| 契約形態 | 目的 | 成果責任 | 支払基準 |

|---|---|---|---|

| 準委任(SES) | 業務遂行 | なし | 時間単価 |

| 請負 | 成果物の完成 | あり | 納品単位 |

| 派遣 | 労働力の提供 | なし | 労働時間 |

契約形態により評価・残業扱い・スキル成長環境が異なります。

SES案件の職種と業務内容とは?

SES案件にはさまざまな職種があり、担当する業務内容によって求められるスキルや成長の方向性も大きく異なります。

ここでは代表的な職種とその特徴を紹介します。

開発系:成長機会が多い王道職種

Web・業務系アプリの設計/実装。最初はテスト補助→設計・要件定義へステップアップが可能。

インフラ・ネットワーク系:安定志向に強い

サーバ・ネットワーク構築、クラウド運用が中心。資格取得支援のある現場を狙おう。

インフラエンジニアは、システムが安定して動作するための「土台」を構築・運用する職種です。

ネットワークエンジニアも近い立ち位置にあり、主に通信環境の設計・設定・保守などが業務内容です。

WindowsやLinuxの知識に加えて、CCNAやLPICといった資格が重視される傾向があります。

未経験からチャレンジする人も多く、学習意欲と実務経験の積み重ねで着実に成長できる分野です。

テスト・運用保守系:未経験の入り口に最適

仕様確認・障害対応など裏方業務が中心。将来的には構築や開発へ進む計画を立てること。

これらは比較的スキルが求められにくいため、未経験者でも参入しやすい一方、「やりがいを感じにくい」「スキルが伸びにくい」と感じやすい傾向もあります。

将来的にエンジニアとしてキャリアを築くなら、テスト・保守を“通過点”と捉えて学習を継続することが大切です。

おすすめは、IT業界の転職のプロに相談することです。

活学キャリアは、ブラック企業を排除した転職支援が特徴です。

自身での見極めに不安を感じる方は、お気軽にご相談ください。

未経験OK案件の特徴と注意点

「未経験歓迎」は入口として有効ですが、仕事内容が曖昧な案件は注意。業務内容や技術スタックを必ず確認しましょう。

不安がある場合は、優良SES企業の見分け方を参考に。

SES案件の単価と契約期間のリアル

SESで働く上で、単価や契約期間の実態を把握することは非常に重要です。

なぜなら、スキルに見合わない単価で働いてしまったり、予期せぬ契約終了により不安定な状態に陥るリスクがあるからです。

| 職種 | 未経験〜初級 | 中級〜上級 |

|---|---|---|

| 開発 | 月40〜60万円 | 月70〜100万円 |

| インフラ | 月35〜55万円 | 月65〜90万円 |

| テスト/保守 | 月30〜45万円 | 月50〜70万円 |

契約は3か月更新が主流。安定を重視するなら一次・二次請けを狙いましょう。

活学キャリアでは、三次請け以降の企業は扱っておりません。

厳しい審査をもとに、一次・二次請けの有料企業のみを取り扱っているのが特徴です。

詳細はSES一次請けとは?で解説しています。

ロースキル案件を避けるためのチェックリスト

SESでキャリアを築く上で最も避けたいのが、スキルが身につかない「ロースキル案件」への配属です。

業務が単純すぎたり、技術要素が少ない案件は、3年経っても市場価値が上がらない要因になります。

ここでは、ロースキル案件の特徴と見抜き方、避けるための具体的な行動を紹介します。

ロースキル案件は「未経験者歓迎」で入りやすい反面、どれだけ意欲があってもエンジニアとして市場価値が上がりにくいため、長く続けると「キャリアが詰む」リスクがあります。

もし、今の現場を変えたいと思っている方は、以下記事を参考に交渉してみてください。

なぜロースキル案件に配属されるのか?

多くの未経験者が最初にロースキル案件へ配属される理由は、企業側が「即戦力」を重視するからです。

開発や構築経験が浅い人材は、保守・監視・サポートといった業務に回されやすくなります。

また、営業優先でマッチングされるSES企業も多く、エンジニア本人の希望が反映されないこともあります。

よくあるロースキル案件の例(テスト・ヘルプデスク・販売など)

ロースキル案件と呼ばれるものは、たとえば以下のようなものが代表的です。

・単純なテスト実行業務(既存シナリオに沿って動作確認するだけ)

・コールセンターやヘルプデスク対応(IT知識不要でマニュアル通りに対応)

・PCキッティングや初期設定作業

・ITとは無関係な“販売支援”業務(稀にSES案件として紹介されることも)

これらの案件は「未経験OK」「コミュニケーション重視」「研修あり」などの言葉でオブラートに包まれていることが多く、初心者には見抜きにくいのが難点です。

実際に、ITコンサルとして入社したにも関わらず、携帯販売員になってしまった方のインタビューです。

リスク回避するためにも参考にしてください。

スキルがつかない案件の見抜き方と避け方

「面談で何を聞けば危ない案件を避けられるのか?」という質問は非常に多いです。

SESでは営業担当が“悪気なく”情報をぼかすこともあるため、質問の切り口が重要になります。

面談時に必ず聞くべき10項目を以下に整理します。

- 使用技術・環境(例:Java/AWS/Linuxなど具体名が出るか)

- 最初の3か月間で担当するタスク(テスト・改修・設計など)

- 教育・レビュー体制の有無(先輩のコードレビューがあるか)

- チーム構成(同社エンジニアの人数・ポジション)

- 商流と契約形態(一次/二次請けのどちらか)

- 稼働時間と残業実績(月平均残業時間など)

- 更新条件と評価制度(どの基準で継続・昇給が決まるか)

- 案件終了後の配属方針(待機/再アサインのスピード)

- 使用するツールやフレームワーク(社内標準の有無)

- キャリア面談の有無(半年単位で希望確認があるか)

回答が「曖昧」「営業が代わりに答える」「担当者に確認します」となる場合は、技術的な透明性が低くスキルが伸びにくい案件の可能性が高いです。

断るときの理想文例:

「今回は、将来的に◯◯(例:AWS構築)を目指しているため、その経験に近い案件を優先したいと考えています。」 このように「なぜではなく、何を目指しているか」で断ると印象が悪くなりません。

もし自分で判断しづらい場合は、SES現場変更の伝え方も参考にしてください。

活学キャリアでは、エンジニア目線で案件内容を分析し、スキルが伸びる現場のみを厳選して紹介しています。案件の判断が難しい場合は、転職エージェントなど第三者に相談するのも有効です。

自分だけで判断すると、「なんとなく良さそう」に流されてしまいがちです。

良いSES案件に出会うためのチェックポイント

どんな案件に入るかでキャリアの未来は変わります。ここでは、良い案件を見抜くための3つのチェックポイントを紹介します。

- 案件内容・条件が透明であるか

- 希望条件をヒアリングする体制があるか

- エンジニア本人の意思が案件選定に反映されるか

これらが揃っている企業では、配属ミスマッチが少なく長期的にスキルを積み上げやすくなります。

チェック項目の詳細比較は優良SES企業ランキングも参考にしてください。

「どんな案件に入るかで、キャリアの未来は決まる」と言っても過言ではありません。

だからこそ、“案件ガチャ”に頼らず、自分に合ったSES案件に出会うための基準を持つことが大切です。

優良SES企業の選び方【案件で人生は変わる】

SESでどんな案件に入れるかは、所属企業次第です。ここでは、良い案件に出会える企業を見極める4つの基準を紹介します。

- 教育体制:実務に直結する研修・OJTが整っている

- 受託・自社開発案件:チームでの成長機会がある

- キャリア支援:定期面談でレベルアップ計画がある

- 評価制度:昇給ルールが文書で明示されている

SESでどんな案件に入れるかは、あなたがどんなSES企業に所属するかで決まります。

どれだけやる気があっても、配属される案件がスキルアップにつながらないものであれば、キャリアは伸びません。

SES案件に関するよくある質問(FAQ)

SESでの転職や案件選びを考えていると、誰しも一度は不安や疑問にぶつかります。

ここでは、特によく聞かれる質問を3つピックアップし、実践的な視点でお答えします。

Q 案件を断っても大丈夫?

結論から言えば、「断ってOK」です。

SESでは営業担当が企業から受けた案件を紹介してくれますが、それが必ずしも自分に合っているとは限りません。

スキルが身につかない、勤務地が遠すぎる、将来に繋がらない

——そんな不安があるなら、無理に受ける必要はありません。

大事なのは、「断る=わがまま」ではなく、キャリアを真剣に考えている証拠だということ。

ただし、断るときには以下のような伝え方が理想です:

「こういったスキルを伸ばせる案件を希望しています」

「○○の技術を学びたいという目的があります」

営業との関係性を悪化させず、“次はより希望に近い案件をもらえる”ような姿勢で断ることがポイントです。

Q 良い案件を紹介される人の特徴とは?

実は、営業担当は“この人には良い案件を優先的に回したい”と無意識に判断しています。

●次のような特徴がある人は、質の高い案件を得やすい傾向にあります。

・連絡・レスポンスが早く、誠実な対応ができる

・案件に対する目的や志向が明確(ただ「なんでもやります」ではなく、「こうなりたい」がある)

・自己学習や資格取得など、成長意欲がある

・「任せても安心」と思わせる社会人としての基本姿勢がある

特に未経験者の場合は、スキルではなく「姿勢と将来性」が評価されるので、“信頼されるコミュニケーション”が鍵になります。

Q 未経験でも開発案件に入れる方法はある?

結論から言えば、可能です。

ただし、何も準備せずに希望だけを伝えても、実現は難しいのが現実です。

●未経験から開発案件に入るには、次のような行動が有効です:

・HTML/CSS/JavaScriptやJavaなどの基礎学習をしておく

・簡単なアプリやポートフォリオを作って見せられる状態にする

・「運用保守 → 開発補助 → 実装」と段階的に経験を積める案件を狙う

・学習意欲をアピールできるような資格(例:基本情報技術者)を取得しておく

また、転職支援サービスやエージェントを活用すれば、「開発案件にチャレンジできる未経験者向け案件」を紹介してくれる場合もあります。

「最初はテストでもいい。でも半年後には開発に行きたい」という明確なビジョンを持つことが、配属のチャンスを引き寄せる鍵です。

活学キャリアは、未経験に特化したIT専門の転職支援です。

満足度・定着率ともに98%超えと高水準です。

理想とする転職の軸をヒアリングで掘り下げ、しっかりキャリアアップできる環境へとサポートしてもらえるのが特徴です。

開発案件にチャレンジしたい方は、一度無料カウンセリングにて相談してみることをおすすめします。

まとめ:良い案件は「運」ではなく「選び方」で決まる

SESという働き方は、キャリアの可能性を広げてくれる反面、案件選びを誤ると後悔につながるリスクもあります。

だからこそ、「どんな案件に入るか」を他人任せにせず、自分で判断できる視点を持つことが何よりも大切です。

もし「自分に合った案件や企業をどう選べばいいかわからない」と感じているなら、

未経験からのIT転職に強い「活学キャリア」に一度相談してみてください。

・案件の実態に詳しいアドバイザーがマンツーマンでサポート

・給料をもらいながら学べる研修制度あり

・ブラック企業は独自基準で完全排除

・最短2日で内定獲得、キャッシュバック制度もあり

あなたの理想のキャリアを一緒に考えるプロが、無料でサポートします。

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。